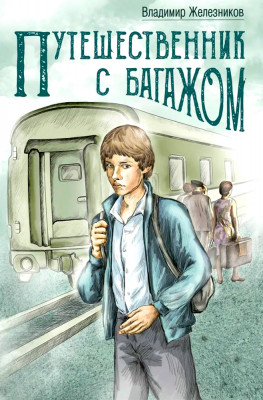

Путешественник с багажом

Владимир Железников

Оглавление

Глава 1

В наш совхоз прислали одну путёвку в Артек. И вдруг её преподнесли мне. Для многих это было полной неожиданностью. Правда, слово «преподнесли» не совсем точно передаёт события, которые произошли из-за этого. Честно говоря, путёвку мне дали с боем: Нина Семёновна, наша старшая вожатая, считала, что я её не заслужил.

Она так и сказала: «Я считаю, что ты эту путёвку не заслужил, а некоторые думают, что ты её заслужил. Посмотрим, посмотрим…»

Не знаю, кого она засекретила под «некоторыми», но я-то уверен, что они абсолютно правы. Кто же тогда её заслужил, если не я, скажите мне, пожалуйста? Во-первых, я самый «старый» целинник во всей школе. Я приехал в совхоз, когда вместо всех этих домов стояли какие-нибудь три-четыре палатки.

Ух и поработали мы тогда, хотя нам было нелегко, особенно зимой! Осенью палатки насквозь продувались ветрами, а зимой их заносило снегом до самой макушки.

Да, да. Мне тогда было три года и пять месяцев, но я всё отлично помню, точно это случилось вчера. Такие вещи не забываются.

Ну, а во-вторых, я… в общем, самое главное — это во-первых!

Итак, я еду в Артек. По дороге домой, когда от радости, что я уезжаю, меня просто распирало, я встретил директора совхоза Николая Павловича Шерстнёва. Между прочим, он тоже живёт в совхозе с первых палаток.

Мы поздоровались, пожали друг другу руки. У Николая Павловича привычка с каждым встречным перекинуться словом, если есть свободная минута.

— Ну, как дела, Сева? — спросил он.

Сами по себе эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят: «Как дела?» А ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли? А у Шерстнёва это было совсем по-другому, он действительно хотел узнать, как мои дела.

— Неплохо, — ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа: сенокос, подготовка к уборочной, а я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил: — Дали путёвку в Артек, не знаю, отказаться или нет? Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск, а я вдруг уеду.

— Не страшно, — сказал Шерстнёв. — В этом году мы справимся. А тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься. Ну, бывай здоров!

— До свидания! — сказал я.

— Между прочим, держись в Артеке солидно, не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза и даже из-за границы, и если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдёт?

— Понимаю. — Было ясно, что он к чему-то клонит.

— Соберутся, например, пионеры на сбор, — продолжал он, — будут петь, танцевать, а ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал.

— Это я ради матери придумал, вы же знаете, — ответил я. — Она не выносит, когда врут. А меня иногда так занесёт… И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать.

— Прогрессивный метод, — сказал Шерстнёв. — Ну, а удоду почему ты подражаешь?

— Господи, вот уж Нина Семёновна! — возмутился я. — И это она рассказала. Просто я изучаю птичьи голоса. Задумался на уроке и закричал, как удод. Несчастный случай.

По-моему, я здорово выкрутился, хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке удодом, и закричал. Я хозяин своего слова.

— Ясно, — сказал Шерстнёв. — Только постарайся без несчастных случаев.

— Конечно, — ответил я. — А Нина Семёновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у неё прощения просил — не прощает.

— А за что она так на тебя? — спросил Шерстнёв.

Я промолчал, не хотелось про это рассказывать, но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня.

— Ничего особенного, — сказал я. — Я её прозвал «Богиня Саваофа».

— Как, как? — переспросил Шерстнёв.

— Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трёх лицах: бог-отец, бог-сын и бог — святой дух. А Нина Семёновна тоже одна в трёх лицах: старшая вожатая — раз, учительница — два, главный редактор — три. Ну, я и прозвал её «Богиня Саваофа». Я ей говорю: «Простите, Нина Семёновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось», а она голову отворачивает. Даже разговаривать на эту тему не желает.

— Строгая у вас Нина Семёновна, — сказал Шерстнёв.

— Строгая, — ответил я. — И ужас до чего обидчива.

С этим мы и разошлись. Шерстнёв пошёл в свою сторону, а я в свою.

Потом я оглянулся. Сам не знаю почему, потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки. И тут он тоже оглянулся. Обычно когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться.

Глава 2

На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в Артек, меня изрядно пощипали: и ленивый, и разболтанный, и иронически относится к девочкам.

Надо же, какое слово придумали: «иронически». Так оскорбить человека только за то, что он одну девчонку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова «принцесса» никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлая».

Тут я решил вставить слово, надо было защищаться.

— Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет, — сказал я. Это шутка, литературный образ.

Все мальчишки засмеялись, девчонки возмущённо зашикали, а «Богиня Саваофа» сказала:

— Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры. О-чень, о-чень жаль.

Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы её «о-чень, о-чень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Иванушка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семёновна, я больше никогда, никогда не буду вас огорчать, и вообще я никого не буду огорчать, я стану первым земным ангелом».

Наступила минута напряжённого молчания. Бывают такие напряжённые минуты, когда всё решается. Вот и сейчас наступила такая минута, и ребята задумались, стоит ли меня посылать в Артек.

«Так, так, — подумал я. — А кто лучше всех прочёл лекцию о международном положении, это они забыли? Забыли, как я им рассказал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной? Они сначала смеялись. А я им сказал: смейтесь, смейтесь, только учёные нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок «Великий марсианский бог». Представляете, не просто какой-то обыкновенный бог, а «марсианский», потому что он нарисован в скафандре. Ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом три дня только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что всё это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам. А я ответил, что не люблю по правилам.

А разве не я работал на огородах в совхозе, четыре часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов? Причём добровольно! Хотя я самый отчаянный враг ручной работы».

А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали. Ну, ну, чего же вы молчите? Откажите мне в путёвке, раз вы решили, что я плохой человек. Откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвища по злобе. А вы знаете, как я сам себя прозвал? «Трусливый заяц» и «Барон Мюнхаузен». Эти прозвища пообиднее, чем у вас. А они молчали. Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хорошим. Ради Артека необходимо было это сделать, и потом, мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу.

— Раз так, — сказал я, — можете не посылать меня в Артек.

Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить, но «Богиня Саваофа» никому не дала слова.

— Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить своё поведение. — Она улыбнулась. — А мы дадим ему рекомендацию.

— Правильно, правильно! — закричали ребята. — Дадим ему рекомендацию.

А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось всё наоборот. Чёрным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик.

Я тогда говорю «Богине Саваофе»: чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации? А она отвечает: и там и там есть немного правды.

— А почему немного? — спросил я. — Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь, а сами…

Она вдруг разозлилась и сказала:

— Слушай, не морочь мне голову, сам прекрасно знаешь всё про себя!..

Действительно, это было так. Про себя я всё прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня всё ясно.

Помолчали. Я не хотел с ней заводиться, но никак не выходили из головы её слова, что у Меня нет сердечной теплоты к людям. Это меня мучило, и всё. Неужели она так на самом деле думает?

— Нина Семёновна, — выдавил наконец я. Не так легко это было спросить. — Нина Семёновна…

— Слушай, Щеглов, — перебила она, — шёл бы ты домой. Мешаешь мне работать.

Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали.

Однажды она привлекла к этой важной работе и меня: поручила нарисовать цветными карандашами заголовки. А я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало. Она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стенной газеты.

Теперь она меня к газете близко не подпускала.

— Нина Семёновна, — я всё же решил довести разговор до конца, — вы тогда на сборе серьёзно сказали, что я бездушный человек или, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали?

— Разумеется, серьёзно.

Ох, до чего она была деревянный человек, прямо мокрая деревяшка, ударишься об неё — и никакого отзвука! Она выводила большими буквами заголовок на газете: «Стенная печать — сильнейшее критическое оружие!»

— И ребята так про меня думают? — спросил я.

— Разумеется, — ответила она.

Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать. И тогда я издал такой клич удода, что ни одному настоящему удоду он и не снился никогда. «Богиня Саваофа» подскочила на стуле.

— Хулиганство! — сказала она. — Безотцовщина!..

Нина Семёновна прямо так и крикнула мне в лицо: «Безотцовщина!»

А я ничего ей не ответил и выскочил из комнаты. С улицы я заглянул в окно. «Богиня Саваофа» сидела в той же позе, писала заметки: наводила на всех критику. Я затарабанил по стеклу. Она посмотрела на меня и сделала страшное лицо: поджала губы и прищурила глаза. Но мне теперь было всё равно, меня ничего не пугало: ни её поджатые губы, ни прищуренные глаза. Я мог сам поджать губы и прищурить глаза.

Тогда она наконец оставила свои заметки, медленно подошла к окну и открыла его.

— А про ребят вы сказали неправду! — крикнул я. — Вы соврали!

— Что, что? — сказала она. Притворилась глухой или на самом деле не расслышала моих слов.

— Меня ребята уважают! — крикнул я. — Уважают, а вы, вы… вредная!

Я изо всех сил толкнул раму, и вдруг из рамы выскочило стекло. Оно ударило меня по голове и разбилось. Я повернулся и побежал.

— Щеглов, Щеглов! — закричала «Богиня Саваофа». — Сейчас же вернись! Я тебе приказываю, вернись!

Но я не стал возвращаться.

Глава 3

У меня нет отца. Это моё слабое место. Вернее, у меня есть отец, только он живёт в Москве. Именно поэтому «Богиня Саваофа» крикнула мне «безотцовщина»: мол, ничего хорошего не получается, когда отец живёт так далеко от сына. Действительно, ничего хорошего, если он в Москве, а я тут, в совхозе. Отсюда не закричишь: «Папа!» — и не позовёшь его на помощь.

Но разве можно бить человека по его слабому месту, как это сделала «Богиня Саваофа»?..

Когда-то мы все трое жили в Москве, а потом мать окончила институт, и мы приехали на целину. Мать стала работать в совхозе зоотехником, а отец шофёром. А потом он уехал обратно в Москву.

Дома мы об отце никогда не разговариваем. Года два назад поговорили и с тех пор молчим. Мы тогда в школе писали сочинение о родителях. А потом оказалось, что все ребята написали сочинения об отцах, а я — о матери. Учительница меня тогда даже похвалила. «Молодец, — говорит, — Щеглов, что написал о матери. А вы все, ребята, неправы. Ваши матери вместе с отцами трудятся в совхозе: и дома ставят, и на фермах работают, и в поле, а вы о них ни слова».

В общем, хотела она меня похвалить, а получилось наоборот: у меня от её похвалы испортилось настроение. Я вдруг подумал, что во всём нашем классе у меня одного нет отца.

В этот день я пришёл домой и спросил у матери о нём.

— Многие родители, — сказала она, — скрывают от детей правду. А я тебе всё скажу. Он был хвастун. Наобещает и ничего не сделает.

Мы сидели за столом. Я готовил уроки, а она штопала рукав моей рубашки: вечно они у меня на локтях протираются. Оба мы делали вид, что ведём совсем обыкновенный разговор.

— Я его стыдила, ругала, просила. Он обещал исправиться и не исправлялся. Однажды перед ним даже на колени встала…

Я представил мать на коленях перед ним. Это было непонятно. Чего только взрослые не придумают!

— А тут произошёл такой случай: зимой это было. Из района нам передали, чтобы прислали людей за витаминами для скота. Послали на тракторе с санями его и ещё одного тракториста. Назначили его старшим, потому что он знал дорогу в райцентр и ходил на тракторах туда по снегу. Прошло три дня — их нет. Подождали ещё три дня — опять нет. Никто не знает, что случилось. Может быть, они в дороге замёрзли, а может быть, у них трактор сломался. Им навстречу ушли Шерстнёв и механик с автобазы. Знаешь, тот самый, что разводит в пруду рыб.

— Знаю, — ответил я. Точно это было очень важно, знаю я или не знаю этого механика. Его фамилия Зябликов. Совхоз ему не дал денег на этих рыб, так он на свою зарплату их покупает.

— На лыжах ушли. А до райцентра сорок километров. А в степи, если метель, темнота. Вот они и шли в этой темноте, помёрзли, пока дошли до райцентра. Шерстнёва после этого в больницу положили и на правой ноге пальцы отняли. Отморозил.

Она замолчала, и я молчу. Ждал, что она скажет ещё про отца, а сам делал вид, что увлёкся уроками.

— Собрала его вещи и говорю: поезжай куда хочешь, а когда станешь человеком, возвращайся. И он уехал… Ты представляешь, что он придумал: в райцентр должны были приехать цирковые артисты, так он решил их дождаться. И ещё говорит, что мы скучные люди, а он поэтическая натура.

— Он ведь не знал, что Шерстнёв пойдёт его искать и отморозит пальцы, — сказал я.

— Когда ты станешь взрослым, — сказала мать, — ты поймёшь, что нельзя всё прощать.

Я промолчал. По-моему, мать зря его отправила из дома. Может быть, постепенно он бы исправился. Я бы с ним на рыбалку ходил, на машине вместе ездили. Я бы его обязательно перевоспитал.

Многие говорят: подумаешь, нет отца, мол, не беда, есть мать, и так далее. Конечно, человек может привыкнуть к чему угодно, а я всё равно думаю об отце. Вот только лягу в постель, закрою глаза, и сразу он появляется передо мной.

Разные истории для него придумываю. То он вернулся в совхоз со Звездой Героя, и сам Шерстнёв у него прощения просит, что плохо о нём думал. То он долго не возвращается, потому что его тайно тренируют в космонавты. То придумаю, что он уехал на Кубу помогать кубинцам осваивать наши, советские, автомобили.

В общем, придумываю разные истории, хотя знаю, что всё это чепуха. Тогда я начинаю мяукать, один раз даже мать ночью своим мяуканьем разбудил, и она решила, что какая-то чужая кошка забралась к нам. Зажгла свет и начала её искать. А я притворился, что сплю. И снова, после того как она погасила свет, мне в голову полезли всякие истории про него…

У меня сильно заболел палец, на нём была кровь. Видно, я порезался, когда разбил стекло.

Я вспомнил «Богиню Саваофу», вспомнил её поджатые губы и прищуренные глаза. Представил себе, как она влетела сейчас в кабинет директора школы, точно ею выстрелил из лука сам Робин Гуд, и рассказала всё обо мне. А он тут же схватился звонить матери, а мать после этого вернётся домой и будет стирать до полуночи бельё. Она меня никогда не ругает, а только стирает и стирает бельё, хочет, чтобы у неё от работы и усталости прошла обида на меня.

А мне-то каково? Один раз я тоже решил принять участие в стирке, решил поднести ей ведро с горячей водой. Так она мне такой подзатыльник подарила, как будто через меня пропустили настоящий электрический заряд.

С тех пор я больше не пристраиваюсь к её стирке.

Глава 4

Когда я пришёл домой, то оказалось, что мать уехала на дальние пастбища и должна вернуться через два дня.

У меня сразу улучшилось настроение. Обмотал бинтом потолще палец, для солидности, и принялся размышлять.

Два дня — это большой срок, за два дня что хочешь можно сделать. Пойти, например, к «Богине Саваофе» и извиниться перед ней. От извинения язык не отвалится. Можно сказать: «Нина Семёновна, я больше никогда не буду хулиганить». Можно ударить себя в грудь и потереть нос кулаком, точно я хочу заплакать. Она любит, когда перед ней так извиваются.

С этим я и лёг спать. Но вечером у меня всегда одно настроение, а утром другое. Так случилось и на этот раз.

Я проснулся и подумал: а почему, собственно, я должен извиняться? Она меня оскорбила, и я же должен извиняться. Только потому, что она старшая вожатая, главный редактор стенной газеты и учительница, а я просто ученик?! А как же тогда справедливость?

Все говорят: справедливость прежде всего. Говорят: воспитывайте в себе человеческую гордость. А на деле: я ни в чём не виноват, и я же должен страдать, унижаться. Когда мать не пускает меня стирать бельё, это я понимаю, а тут что-то не так.

В школе на первой перемене меня вызвали к директору.

Видно, «Богине Саваофе» не терпелось меня наказать, и поэтому меня вызвали тут же.

Ну что ж, это тоже неплохо. А то надоело, что ребята поздравляют с путёвкой в Артек. После того как я выйду от директора, сразу все узнают, что я никуда не еду, и перестанут меня поздравлять.

Печальные новости распространяются со скоростью звука — триста тридцать метров в секунду. Они прямо летают по воздуху между людьми.

Зашёл к директору, поздоровался по всем правилам. Жду. А он сидит за столом и что-то читает.

Директор в нашей школе какой-то ненастоящий, он никак не может запомнить фамилии ребят. Вечно нас путает. Про него говорили, что он очень долго был большим начальником и оторвался от народа. И поэтому его послали на живую работу, то есть в нашу школу.

— А, пришёл, герой, — сказал директор. — Подойди поближе. Так. Сейчас заполним путёвку.

Вот это была неожиданность: выходит, «Богиня Саваофа» ничего ему не сказала.

Он вытащил путёвку и спросил:

— Фамилия?

— Щеглов, — ответил я.

— Напишем — Щеглов, — сказал директор. — Имя?

— Севка, — ответил я.

— Напишем — Всеволод, — сказал директор. — Севка — звучит не солидно. И поедет Всеволод Щеглов в Артек.

Он был уже старый, наш директор, и, вероятно, ему было трудно с нами. По-моему, он не знал, что нам нужно говорить. Не умел так ловко и гладко говорить, как другие учителя.

— Ты там, в Артеке, сразу включайся в пионерскую работу, — сказал он. — Стихи умеешь читать?

— Нет.

— Плохо. Надо научиться. Выучи, например, стихи о советском паспорте В. Маяковского.

Мы помолчали.

— На, держи, счастливый Щеглов. — Он это сказал как-то печально, словно завидовал мне, и протянул путёвку.

— Спасибо, — ответил я. Помялся, постоял, мне почему-то стало его жалко, и я спросил, чтобы поддержать разговор: — А что это такое, когда говорят: «Он оторвался от народа»?

Директор вскинул глаза. Вдруг они у него блеснули, точно он разозлился. Он у нас целый год, этот директор, раз сто приходил к нам в класс, но я ни разу не видел, чтобы у него блестели глаза.

— Когда так говорят про кого-нибудь, — сказал он, — это плохо, очень плохо, и сразу даже не объяснишь, в чём тут дело. Ну, в общем, так можно сказать про человека, который никак не может запомнить фамилии людей, которые работают и живут вместе с ним. Ясно?

— Ясно, — ответил я.

И тут вошла «Богиня Саваофа». Она сразу увидела, что я держу в руке путёвку в Артек.

— Вручили? — спросила она.

— Вручили, — ответил директор. — Иди, Щеглов.

Я повернулся и медленно пошёл. Чувствовал, что они провожают меня взглядами. Вот сейчас «Богиня Саваофа» ему всё скажет, и тогда наступит её торжество, и у меня отнимут путёвку.

Дошёл до двери, секунду помедлил: ну, окликайте меня, теперь уже самое время меня остановить. Но они молчали.

Не успел я отойти и двух шагов от канцелярии, как «Богиня Саваофа» догнала меня. Я нарочно поднял забинтованный палец: пусть видит, что я пострадал.

— Помни, Щеглов, — сказала она, — за тебя поручился сам Шерстнёв. Смотри не подведи его.

Всё было ясно — почему мне рекомендацию хорошую дали и почему «Богиня Саваофа» не пожаловалась директору школы на вчерашнюю историю. Просто «некоторые» в лице Шерстнёва заступились за меня.

— Не беспокойтесь, — ответил я, — Шерстнёва я не подведу.

Я подумал, что наш директор всё же меньше оторван от народа, чем «Богиня Саваофа», хотя она любого ученика в школе знает не только по фамилии, имени и отчеству, но и по голосу.

— Отдыхай, Щеглов, хорошо, — сказала она.

— Спасибо. — Разговор у нас был очень вежливый, точно не она вчера крикнула мне «безотцовщина» и не я разбил оконное стекло.

— Ах, когда же у тебя в голове всё уложится по полочкам! — сказала «Богиня Саваофа».

Я почему-то вспомнил библиотеку и ряды аккуратных полок, уставленных книгами. А потом я представил, что у меня в голове точно такие же аккуратные полки, но вместо книг на них лежат бумажки со словами: «Это опасно», «Это не положено», «Это нужно». Мне захотелось затрясти головой, чтобы эти полки на самом деле не выстроились в моей голове. А здорово было бы, если бы «Богиня Саваофа» сейчас затрясла головой и её «полки» рассыпались бы навсегда. У неё-то они крепко сидят. А ещё лучше было бы, если на людей, у кого в голове всё разложено по полкам, налетела трясучка, как ураган, и все полочки у них бы рассыпались.

— Не знаю, — сказал я и слегка тряхнул на всякий случай головой. Ради предосторожности.

Она тяжело вздохнула, и я тяжело вздохнул.

Пора было расходиться, раз она не напоминала о вчерашнем. Но она как-то странно вела себя, какую-то бумажку комкала в руке, волновалась, что ли.

— Ты меня прости за вчерашнее, — сказала она.

Я прямо чуть не упал от её слов.

Вот до чего дожил — сама «Богиня Саваофа» просит у меня извинения. Неизвестно, что было отвечать, на всякий случай спрятал ладонь с обвязанным пальцем за спину. А то этот палец у неё торчал перед глазами.

— Ерунда, — сказал я.

Она улыбнулась, честное слово, она улыбнулась мне и вроде даже махнула рукой. Ну совсем как будто мы добрые друзья. Вот и пойми тут людей! Я ей тоже улыбнулся и пошёл по школьному коридору.

Я шёл школьным коридором и помахивал путёвкой в Артек. По всей школе над головами ребят летела новость, что я, Севка Щеглов, получил наконец долгожданную путёвку.

Оказывается, и хорошая новость распространяется быстро, значительно быстрее, чем плохая. Я думаю, что она распространяется со скоростью света — триста тысяч километров в секунду.

Глава 5

В город к поезду меня провожала мать. Я не хотел, чтобы она меня провожала: в конце концов, я не маленький. Представляете, была бы картина: приходим мы на вокзал к поезду, все ребята одни, только я при матери.

Но этого не случилось: родителей на вокзале было ровно в пять раз больше, чем детей.

— У тебя какие-то странные глаза, — сказала мать. — Горят, как фонари. Ты увидел ребят и не слушаешь меня.

— Обыкновенные глаза, — ответил я. И несколько раз мигнул, чтобы они потухли.

Дело в том, что я думал совсем не о ребятах, а об отце. Думал про то, как приеду в Москву и встречусь с ним. Я испугался и начал смотреть по сторонам, чтобы мать не перехватила мой взгляд. Она по глазам отгадает мои мысли. Это у неё есть, она так изучила меня, что иногда совершенно точно отгадывает мои мысли.

— Всеволод, — снова сказала мать, — сконцентрируй своё внимание.

— Сконцентрировал, — ответил я.

Но тут мы попали в водоворот толпы, и мать сама расконцентрировалась.

Все ребята говорили одновременно, орали вовсю, и ничего нельзя было понять. А родители были ничуть не лучше своих детей: каждый старался перекричать другого, чтобы сказать последнее слово сыну или дочери.

Я просто очумел, и когда дали команду прощаться, то поцеловал чужую женщину. Она в последний момент бросилась между мной и матерью. Потом мать всё же прорвалась ко мне и крикнула в ухо:

— Прошу тебя, не делай глупостей!

Не знаю, что она подразумевала под этим, но я твёрдо ответил:

— Не волнуйся!

Наконец эта страшная толчея окончилась: нас усадили в поезд, а родителей оставили на перроне. Все ребята, как вошли в вагон, сразу бросились к открытым окнам, и я тоже устроился у окна. Рядом со мной стоял какой-то странный парень. Волосы белые, и глаза совсем светлые, а кожа тёмная, точно он долго-долго загорал. Прямо шоколадная кожа.

— Можно подумать, что мы едем в голодную Южную Африку, а не в Артек, — сказал этот «шоколадный». Он кивнул на самых настойчивых родителей, которые прыгали под окнами вагона и совали своим детям разные бутылки, пирожки и кульки.

У одного мужчины свёрток с едой выскочил из рук, и по перрону рассыпались пирожное, пять конфет «Ну-ка, отними!» и два больших жёлтых апельсина. А люди не видели и топтали пирожное и конфеты ногами. А какая-то женщина ударила по апельсину, как по футбольному мячу.

— Вот здорово! — сказал я и засмеялся.

«Шоколадный» посмотрел на меня и ответил:

— Ничего хорошего в этом нет. Они бросаются едой, а одна пятая человечества голодает.

Глупо получилось, что я засмеялся, когда женщина футбольнула апельсин. Парень может подумать, что я из разряда бездельников и вообще думаю, что еду покупают в магазине, а туда она попадает прямо с луны. Хотя уж кто-кто, а я-то знаю, как выращивают хлеб.

— Прошлым летом мы были на уборочной, и я сам управлял комбайном, — сказал я.

«Шоколадный» посмотрел на меня. Ясно было — не поверил. А ведь это чистейшая правда. Это Шерстнёв придумал. Он пришёл в школу и говорит: «Давайте отправим ребят в поле, пусть полюбуются, как работают их родители». Нас привезли в поле поздним вечером. Было темно, и неизвестно, что делать в этой темноте, но, оказывается, комбайнеры преспокойно убирали пшеницу. Да, да, я сам всю ночь простоял на мостике комбайна. И вот именно тогда Шерстнёв мне доверил штурвальное колесо. А сам вдруг повернул фару, которая была укреплена рядом со штурвалом, в небо. Я его спросил, зачем он это делает. А он ответил: «Чтобы в космосе видели наш огонёк». Неплохо придумал. А этот не верит.

— Мы работали всю ночь, — сказал я. — Нельзя было терять время. А утром Шерстнёв, наш директор совхоза, собрал ребят и взрослых и говорит: «Не знаю, как вы, а я себя чувствую человеком».

«Шоколадный» внимательно посмотрел на меня.

— Да, — сказал я. — Хлеб вырастить — большой труд. Это не я только так думаю, это Шерстнёв часто говорит.

«Шоколадный» снова посмотрел на меня.

— А знаешь, что одна пятая человечества, — сказал он, — это шестьсот миллионов человек. Шестьсот миллионов! И все они голодают.

Я так растерялся от его слов и от количества голодающих людей, что просто потерял дар речи. Никогда бы не подумал, что столько людей на земле голодает.

— А что же делать, чтобы одна пятая не голодала? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он. — Только мне это мешает жить.

— Несправедливо, — сказал я.

Я поискал глазами мать. Она стояла в сторонке совсем одна и смотрела на меня. Я-то отлично знал, как она не любила провожать и не любила вокзал этого города, потому что восемь лет назад отсюда в Москву уехал мой отец.

Помахал ей рукой, но она не ответила. Смотрела в мою сторону, а меня не видела. Бывает так иногда у людей: смотрят прямо на тебя, а ты чувствуешь, что они тебя не видят, что у них перед глазами кто-то другой. Может быть, она сейчас думала об отце и о том, что она зря отправила его из дома? Недаром про мать говорили, что «у неё одна любовь на всю жизнь».

Я мог её окликнуть, но в такие минуты, по-моему, нельзя орать или говорить: «Ты смотришь мимо меня».

Ждал, и всё. Она спохватилась в последний момент. Поезд тронулся, и мы помахали друг другу руками. Она долго-долго махала мне рукой, точно провожала меня в дальнее и трудное путешествие.

Глава 6

Когда перрон с шумной толпой и моя одиноко стоявшая мать пропали вдали, я оглянулся. Но этот «шоколадный» уже куда-то исчез.

Жалко было, что он исчез. Я не особенно люблю одиночество. Вернее, я его совсем не люблю. Прошёлся по вагону: ребята уже разбились на группы и разговаривали. Девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками. Девчонки рассказывали друг другу про своих учителей, а мальчишки — про космонавтов и про футбол. И тут он сам появился передо мной.

— Почему ты ушёл? — спросил я.

— А, слёзы-грёзы, — сказал он. — Тебя ведь мать провожала. Я видел.

— А тебя кто провожал?

— Никто. Мама уехала в экспедицию. Она монтирует в горах автоматические метеостанции, а отец взрывается.

— Как это — взрывается? — не понял я.

— Он проводит опыты с газом гелием и часто взрывается. То руки обожжёт, то лицо. Это его любимый газ. Он поэтому и меня назвал Гелием. Он очень лёгкий, этот газ, и создаёт температуру до двухсот шестидесяти градусов.

— Подумаешь, — сказал я. — Сталь плавят при семистах градусах.

— А гелий создаёт температуру двести шестьдесят градусов ниже нуля, то есть мороза.

Он мне очень нравился. Всё у него было необычное, даже имя: Гелий. И загар необычный, не то что у других: нос облупился, а лоб белый. Или в глубине морщинок светлые полоски, как у меня, потому что я не могу отвыкнуть от привычки морщить лоб. А у него загар ровный и гладкий: руки, лицо и даже уши — всё одного цвета.

— А у меня обыкновенное имя, — сказал я. — Просто Севка.

В это время в наш вагон вошла девушка с пионерским галстуком. Я сразу догадался, что это пионервожатая, они все какие-то одинаковые: у них одинаковые причёски и очень строгие лица. Точно им всем запретили улыбаться.

— Ребята, минуту внимания, — громко сказала девушка.

Все тут же повылазили из своих купе и уставились на девушку. Она почему-то покраснела.

— Меня зовут Наташа. — Она покраснела ещё сильнее и поправилась: Наталья Сергеевна. Вам, ребята, строго запрещается драться и выходить на остановках из вагона.

Я вспомнил «Богиню Саваофу», и мне сразу стало скучно-скучно.

— Надеюсь, вы меня не подведёте? — спросила она.

— Нет, нет! — закричали все.

Кроме меня, конечно. Я на всякий случай решил промолчать. И Гелий промолчал.

— У вас есть чувство ответственности? — снова спросила она.

— Есть, есть! — закричали все.

А мы с Гелием промолчали. И вдруг она улыбнулась и сказала:

— А теперь можете прыгать, бегать, кричать и петь сколько угодно.

Это было неожиданно, но в следующий момент началось такое, что было не до рассуждений. Все стали прыгать по полкам, перебегать из купе в купе, и везде были ребята, и никто не ругался, что надо молчать, никто не требовал тишины. Здорово было, но только это быстро мне надоело. Сколько можно орать, если тебя не останавливают! И другим это тоже надоело. В вагоне наступила тишина.

Потом мы легли с Гелием спать на верхние полки. Спать нам не хотелось, и Гелий перебрался на мою полку.

— Почему ты молчал, когда Наташа с нами разговаривала? — спросил он.

— Есть у меня причина, — ответил я. — А ты?

— Из солидарности с тобой, — сказал он. — А Наташа мне понравилась. Ничего себе устроила шумок.

— Подумаешь, — сказал я. — Вагон прочный — всё выдержит.

— Это разве прочность? — сказал Гелий. — Скоро вагоны будут делать из железобетона. Вот это будет прочность. И самолёты будут делать из железобетона, крылья и фюзеляжи… А Наташа хорошая, ты зря к ней придираешься.

Утром я проснулся первым. Гелий ещё спал. Он хоть и «летучий газ», а вот сон из него долго не вылетал. И все остальные ребята спали. Известно, у них на душе легко и свободно, а у меня отец, как гвоздь, сидит в голове. Попробуй тут поспи.

Мне надоело валяться, и я потихоньку сполз с полки. В коридоре встретил Наташу. Она уже была на страже. По-моему, она вообще не ложилась спать. Я ночью вставал, так она тоже не спала. Увидела меня и говорит: «Щеглов, комната мальчиков в конце вагона».

Я стоял у окна и считал телеграфные столбы. У меня привычка такая всё считать: окна в домах, проезжающие машины, собак, пролетающие самолёты. Когда считаешь, очень хорошо думать.

Сначала я подумал о матери. Потом об отце. Решил отправить ему телеграмму, чтобы он меня встретил. Потом подумал, хорошо бы ему привезти подарок и сказать, что это от матери. А то неизвестно, с чего начинать разговор.

Мимо неслышно ходит Наташа. Теперь, когда я присмотрелся, то убедился, что она совсем не похожа на вожатую, то есть она не похожа на «Богиню Саваофу». Во-первых, она часто улыбается, во-вторых, она маленькая и худенькая, и лопатки у неё торчат, как у девчонки. Настоящая девчонка, не такая уж, правда, молодая, но замуж ей ещё рановато.

Наташа ходит мимо меня, а я считаю столбы и думаю, как бы её назвать. Когда я насчитал пятьдесят столбов, я вдруг придумал для неё очень хорошее прозвище. Назвал её «Детектив».

Как она косит глаза в мою сторону, прямо стрижёт глазами. Подозрительна до ужаса, ну конечно, настоящий «Детектив». Ей интересно, почему я стою один у окна. Может быть, я думаю выбить окно головой и выпрыгнуть из поезда на ходу. А может быть, решил дёрнуть за стоп-кран, хотя там написано, что за это привлекают к уголовной ответственности.

Но тут её подозрительность резко усилилась, потому что она увидела, что у меня шевелятся губы, и сказала:

— Почему ты один стоишь у окна?

— А разве это запрещается?

— Нет, — сказала она. — Но, может быть, ты себя плохо чувствуешь или скучаешь о родителях?

— Я люблю одиночество, — сказал я.

— Можно, я постою рядом с тобой? — спросила она.

— Стойте.

Мы помолчали.

— Когда ты смотришь в окно на степи и леса, на незнакомые города, на новые стройки, тебе не хочется соскочить с поезда и идти по этой степи или заявиться на стройку и сказать: «Ребята, я остаюсь с вами»? — спросила она.

— Хочется, — ответил я.

— Я так и думала, — сказала Наташа. — Почему ты молчал, когда все ребята кричали, что не подведут меня.

— А, старая песня, — ответил я. — Меня все вожатые не любят.

— Почему?

— А-а, — сказал я нехотя. Пусть не думает, что я очень хочу с ней поговорить. — Наша школьная, например. Я назвал её «Богиня Саваофа», потому что она, как бог Саваоф, одна в трёх лицах: пионервожатая — раз, учительница — два, главный редактор газеты — три. Она обиделась, стала ко мне придираться. Шуток не понимает.

— Смешно. «Богиня Саваофа». А меня ты как назвал?

Я не подумал и трахнул:

— «Детектив». Вы — подозрительная.

Неудобно получилось. Как это у меня выскочило? Она вдруг покраснела.

— Ну, вот видите, — сказал я. — Вы тоже обиделись. Не знаю, как отделаться от этой привычки. «Богиня Саваофа» сказала, что я бездушный человек. Как вы думаете, это правда?

— Нет, неправда, — сказала она. — Просто у тебя остросатирический ум, поэтому ты придумываешь обидные прозвища.

Но я видел, что ей всё же было неприятно, она стала какая-то другая. Зря её обидел, тем более что Гелий её хвалил, а он разбирается в людях.

— Вы не думайте, — сказал я. — Я буду бороться и отвыкну от этой привычки: никому не стану давать прозвищ. Я ведь ко всем хорошо отношусь, и даже к «Богине Саваофе», то есть к Нине Семёновне. — Потом я вдруг вспомнил, как она извинилась передо мной, не каждый может признать свою вину, даже если виноват, и добавил: — Вот сейчас я к ней просто замечательно отношусь.

В это время поезд остановился у перрона какого-то вокзала, и Наташа бросилась к выходу. Она всегда, как только остановка, сразу — к выходу.

Я подошёл к ней и сказал:

— Мне нужно отправить телеграмму одному человеку.

— Ну нет, — ответила Наташа.

— Мне очень нужно, — сказал я. — Честное пионерское!

Она внимательно посмотрела на меня.

— Хорошо, я пойду с тобой. — Она попросила проводника не выпускать из вагона ребят, и мы побежали на почту.

Бегала она быстро, как мальчишка. Я еле за ней поспевал. Наконец мы прибежали на почту.

— Давай пиши. — Наташа протянула мне бланк телеграммы. — У нас мало времени.

Она повернулась ко мне спиной, чтобы не видеть, о чём я пишу. А я не знал, что мне писать. Думал, думал, ничего не придумал, а тут ещё Наташа под боком, и народ кругом разговаривает, и все спешат.

— Ну, чего же ты? — возмутилась Наташа. — Ты когда-нибудь телеграммы писал?

— Нет, — ответил я. Теперь мне уже не хотелось посылать эту телеграмму, и я сказал: — Нет, не писал… — Хотя я уже писал телеграммы два раза в жизни. Поздравлял маму с днём рождения, она была в командировке, и Юрия Гагарина, когда он благополучно приземлился в заданном районе.

— Давай я напишу, — сказала она. — Диктуй адрес.

— Не буду я писать, — ответил я. — Передумал.

— Ты просто меня обманул. — Она на всякий случай схватила меня за руку. — Ты и не думал никому посылать телеграмму. А я всю ночь не спала, ходила по вагону, боялась, кто-нибудь свалится из вас с верхней полки.

У меня горело лицо, точно я стоял перед теми кострами, которые мы разжигали в поле. Нужно было как-то объяснить ей, что я на самом деле хотел отправить телеграмму. Она даже на «Детектива» не обиделась, и мне совсем не хотелось, чтобы она думала, что я её дразню.

— Я не думал вас обманывать, — сказал я.

— Если бы я тебе могла поверить!.. — сказала Наташа. — У меня предчувствие, что ты меня обманешь.

Можно было попытаться договориться с ней. Но тогда надо было выложить всё про отца, и про то, как мать тоскует о нём, и какая она гордая, и ещё многое, что словами не расскажешь. К тому же я не любитель выкладывать свою биографию каждому встречному-поперечному. Скажешь, к примеру, отца нет, и тут же тебя начинают жалеть, и сиротой называют, и бедненьким.

Противно слушать, не понимают они, что ли, что никому их жалость не нужна.

— Я выпью воды, — сказал я. — У меня в горле пересохло.

— Ну ладно, — согласилась она. — Пей. — Она всё ещё держала меня за руку. Боялась, видно, что меня куда-нибудь в сторону занесёт.

Мы подошли к автоматам с газированной водой. Их было тут восемь штук, но все они не работали. Они стояли, как в строю, большие, красные, пузатые, и все не работали.

— Уже тридцать восемь, — сказал я.

— Что — тридцать восемь? — не поняла Наташа.

— Тридцать восемь автоматов я насчитал в дороге, и все не работают. Порядки.

— Пошли обратно. Напьёшься в вагоне.

— Хорошо, — сказал я. — Только разве сравнишь обыкновенную воду с газировкой из автомата.

И тут я увидел на витрине киоска большую разноцветную глиняную вазу. Она была ярко-оранжевая, а в центре красовался чёрный петух с жёлтым глазом.

— Подождите. Мне надо купить эту вазу, — сказал я. — В подарок одному человеку.

Она смотрела на меня, как на ненормального. А я подошёл и купил вазу. Отгрохал за неё два рубля. По-моему, продавец был очень доволен, потому что он даже мне её упаковал.

Когда он её упаковывал, я увидел, что на другой стороне вазы нарисован второй петух. Этот был жёлтый с чёрным глазом.

Я взял вазу из рук продавца и сразу как-то почувствовал себя неуютно, неспокойно, ну вроде сделал что-то не совсем так.

— Ваза тому же человеку, что и телеграмма? — спросила Наташа.

— Да, — ответил я.

Теперь она меня уже не держала за руку. Поняла, что я никуда не собираюсь убегать. Раз покупаю вазы, значит, бежать не собираюсь.

Когда я вернулся в вагон, Гелий ещё спал. И двое других мальчишек в нашем купе спали. Я поставил вазу на свою полку и вышел в коридор.

В коридоре был настоящий цветник, клумба с цветами разных сортов, потому что все девчонки были в цветных платьях. Они бегали, суетились, пищали, хихикали и заплетали косы. Они очень гордились своими косами: то бросят их небрежно за спину, то положат на грудь.

Я стоял и смотрел на них. Интересно смотреть на незнакомых девчонок. Это меня немного развеселило. И тут я понял, почему у меня было такое плохое настроение: просто я потерял надежду, что увижу отца. А теперь у меня снова появилась надежда. Может быть, оттого, что светило солнце, может быть, оттого, что Наташа стерегла нас всю ночь, чтобы мы не упали с верхних полок и не разбились, а может быть, оттого, что все девчонки были в цветных, ярких платьях. В общем, неизвестно отчего, но у меня появилась надежда, что у нас с отцом всё закончится удачно.

Конечно, Гелий счастливый. У него вон какой отец: учёный. Во время опытов взрывается, а всё равно продолжает работать. Гелий сказал, что он одержимый. Он сказал, что самые счастливые люди — это одержимые. А мой? Опытов никаких не ставит, жизнью ради других не рискует. Ну и что же? Он мой отец. Шерстнёв правильно говорил: «Главное — быть человеком». А ведь он человек. Ну, а недостатки есть у каждого, без недостатков нет ни одного человека.

Чем ближе мы подъезжали к Москве, тем больше я волновался. Телеграмму я отцу не стал давать. Дело в том, что у меня созрел новый план: я решил съездить к нему домой. Наташа сказала, что у нас в Москве будет несколько часов свободного времени между поездами, вот я и решил съездить к нему.

Надо было подготовить к этому Гелия, а то я уйду, а они поднимут панику.

— Я с вами на экскурсию не пойду, — сказал я. — У меня одно важное дело.

— А Наташа тебя отпустила? — спросил Гелий.

— Нет, — ответил я. — Я не спрашивал, мне по личному делу надо.

Ему не понравились мои слова, и он не постеснялся это показать. Он не любил, когда обманывают.

— У меня нет другого выхода, — сказал я.

— Нехорошо причинять людям страдания, — сказал он. — Знаешь, что будет с Наташей, когда ты убежишь?

— А что будет со мной, если я не пойду, ты знаешь? — спросил я. — Я, может быть, только из-за этого согласился поехать в Артек, потому что, если по-благородному, я должен был отказаться от путёвки. Я узнал, здесь все отличники, только я один не отличник, а я не отказался.

— Ладно, я тебя поддержу. Из солидарности… А что мне сказать Наташе, когда она узнает, что ты сбежал?

— Что хочешь… У меня отец в Москве, и я его не видел восемь лет.

Вот была новость для него! Он просто проглотил язык, и даже лицо у него побледнело. С этой минуты, я заметил, он перестал рассказывать про своего отца, точно он так же, как его любимый газ гелий, испарился в одну секунду. Он всё время говорил о матери, но тут-то я уж с ним мог посоперничать.

Мы разговаривали о матерях и вовсю расхваливали их, со стороны могло показаться, что мы их перехваливали.

Но разве мою мать можно перехвалить? Вот если бы мне сказали: теперь твоя мать будет вон та женщина, она знаменитый академик или чемпион мира по горнолыжному спорту, — я бы отказался. Ведь эти женщины никогда не отгадают моих мыслей и никогда не будут стирать бельё до полуночи, если я сделаю что-нибудь не так.

Глава 7

Когда мы приехали в Москву, оказалось, что поезда на Симферополь надо ждать целых восемь часов. И Наташа сказала, что мы пойдём на прогулку по Москве: поедем на Красную площадь, потом на Ленинские горы, а потом во Дворец пионеров. Но я уже ничего этого не слышал, у меня в груди затрепетало, а в голове запрыгало. Я был готов в ту же секунду броситься на поиски отца.

Мы вышли на вокзальную площадь. Это была большая круглая площадь, и по этой площади, как по гигантскому колесу, крутились сотни машин. А людей столько, что вообще не протолкнёшься, и у всех разные лица. И все они спешат, и никто не обращает друг на друга внимания.

— Ребята, — сказала Наташа. — Вот это и есть Москва. Имейте в виду, здесь легко потеряться. Поэтому возьмитесь за руки.

Ребята построились парами и взялись за руки, как малыши из детского сада. Видно, их всех напугал этот московский шум: потоки машин и троллейбусов и толпы людей.

Я тоже чувствовал себя не очень уверенно. Им-то что: они поедут на Красную площадь и во Дворец пионеров, а я должен один броситься навстречу этим автомобилям и людям. А людей в Москве, Гелий сказал, шесть миллионов.

Хорошо жить в совхозе: если у тебя какая-нибудь неприятность, знаешь, куда идти; если у тебя радость, тоже знаешь, куда идти. А тут — шесть миллионов, и все чужие.

Мы с Гелием стали в строй последними, чтобы мне удобнее было убегать. В руке я держал свою вазу.

— Ты почему не сдал вазу в камеру хранения? — спросила Наташа.

— Я боялся, что её там разобьют, — соврал я.

— А где же тот человек, которому ты привёз подарок?

— Почему-то не пришёл.

Я врал с трудом, обычно мне это даётся легче. Я даже иногда нахожу в этом удовольствие, ну вроде чувствуешь себя прямо артистом, когда ловко соврёшь учителю или сочинишь какую-нибудь историю для ребят. А сейчас мне было неудобно врать. Может быть, потому, что рядом стоял Гелий, и он знал правду, и осуждал меня за враньё, и только из солидарности молчал. И ещё эта Наташа: хороших людей всегда труднее обманывать.

— Ничего, — сказала Наташа. — Не волнуйся, он придёт к поезду.

— А я и не волнуюсь, — ответил я.

Наташа прошла вперёд, и мы направились в метро.

— Пора, — тихо сказал Гелий. Он снова побледнел, как тогда в поезде, во время моего рассказа об отце.

Я поставил вазу на тротуар и наклонился, точно мне было остро необходимо перевязать шнурок на туфлях. Решил, буду завязывать, пока они не скроются в метро. Но мне пришлось тут же вскочить, потому что какой-то мужчина чуть не сбил мою вазу. Я еле успел её подхватить, а он обругал меня ещё размазнёй. А потом я пошёл в противоположную сторону…

У меня было три рубля. Целое состояние. Это я понял, когда подошёл к продавщице мороженого и приценился к московским ценам. Там было мороженое в бумажных стаканчиках, которое стоило семь копеек. Я подсчитал, что смогу купить сорок три порции такого мороженого. Сорок три стаканчика — это ли не богатство? Можно было бы накормить весь наш класс, и ещё осталось бы матери и Шерстнёву. Но я не имел права сейчас тратиться. Неизвестно, что ждало меня впереди.

Ух, до чего у меня пересохло во рту, точно я пересек пустыню Сахару и не пил десять дней! А я всего-навсего перешёл вокзальную площадь.

Это, правда, тоже не такое лёгкое испытание. Во-первых, я тут рисковал жизнью не меньше, чем отец Гелия во время опытов, потому что московские шофёры совсем не обращают внимания на людей. Катят прямо на них, а сами прохожие тоже норовят попасть под машину. Я просто очумел от всего этого. А во-вторых, у меня Наташа не выходила из головы.

Честно говоря, я согласился бы в одиночку пересечь Сахару или полжизни не есть мороженого, но чтобы мне не нужно было обманывать Наташу и чтобы мой отец жил вместе с нами. А я сейчас с ребятами в своё удовольствие гулял бы по Москве.

Может быть, тогда бы я даже отвык от своих дурацких привычек: не приклеивал никому обидные прозвища и не считал бы про себя телеграфные столбы, окна в домах и прочую ерунду. Может быть, тогда у меня в голове было бы пусто и легко, как бывает иногда по утрам, когда я забываю про все неприятности?..

Я подошёл к троллейбусной остановке и сел в первый троллейбус. Надо было как можно быстрее уехать подальше, чтобы Наташа не спохватилась и не подняла тревогу.

При современной технике меня могли выловить на площади в одну секунду. Объявят, например, по вокзальному радио, что пропал мальчик двенадцати лет, и опишут приметы, и какой-нибудь сознательный гражданин обязательно меня подцепит. Это точно, и я об этом читал в газетах. Нет, меня не так-то легко провести, хотя я и не москвич.

Москвичи думают, что они самые хитрые и умные, но мы на целине тоже в курсе всех событий. И про объявления по радио знаем, и про то, что в одну минуту по фототелетайпу могут передать мою фотографию во все отделения милиции, а через час она будет в руках у каждого постового милиционера. Это я тоже знаю.

В троллейбусе кондуктора не было. Каждый бросал монету в кассу-копилку и отрывал билет. Я бы тоже бросил монету и оторвал билет, но у меня ведь было три рубля. Постоял, посмотрел, неизвестно, что делать, а потом сел у окна. Поставил вазу на колени и сижу. Смотрю по сторонам. Даже немного успокоился.

— Мальчик, твой билет?

Я поднял голову и увидел перед собой женщину. Тут мне так и ударило — билет-то я не купил.

Все в троллейбусе сразу стали смотреть в нашу сторону. Можно было выкрутиться и сказать, что я выронил билет в окно, но я почему-то ответил:

— У меня нет билета.

— Может быть, тебе ещё нет семи лет? — елейным голосом спросила контролёр.

Она явно хотела меня унизить.

— Нет, что вы, — сказал я. — Мне двенадцать, по-моему, я не такой уж маленький.

— Современная молодежь! — сказала какая-то старуха. — Ни стыда у них, ни совести. А ещё пионер. Соврал бы что-нибудь для приличия.

— А зачем мне врать? — сказал я.

А сам начал лихорадочно думать, как выпутаться из этой истории. Сейчас бы надо было всех разжалобить, заплакать, что ли. Это всегда действует на людей, но я не любил унижаться.

— Вот и мои внуки так же, — сказала старуха. — Говорю им: сходите за хлебом, а они — «неохота». Сказали бы: у нас срочное дело, а то «неохота». Никакого уважения.

— А вот мы его сейчас за воротник да в милицию! — сказала контролёр.

— За что? — спросил я.

— За то самое, там разберутся.

— Просто я привык ездить без билета, — сказал я.

— Ах, он привык ездить без билета! Приятная откровенность, — сказала контролёр. — Да ещё с багажом.

— Какой же это багаж! — возмутился я. — Обыкновенная глиняная ваза. Я её в подарок везу.

— В чём дело, товарищи? — раздался чей-то бас. — Почему не проходите?

— Безбилетника поймали. Мальчишку.

— Воришку? — откликнулся бас. — В милицию его.

— Тихо, тихо, — сказал старик, который сидел рядом со мной. — На мальчишку все готовы орать, а вот если бы тут стоял взрослый бандит, вы бы живо кулаки спрятали в карманы.

— Ну, знаете, только не я, — ответил бас. — Товарищи, разрешите пройти! Разрешите.

Перед нами появился толстый маленький мужчина.

— Где здесь правонарушитель? — спросил он.

— Это я, — ответил я. — Только я не виноват. Просто привык ездить без билета. У нас автобусы бесплатные.

— Где это у вас? — снова спросил толстяк.

— Алтайский край, совхоз «Новый».

— Силён заливать. Из коммунизма притопал, что ли? — засмеялся старик, который сидел рядом со мной. — А еда у вас тоже бесплатная?

— Нет, — ответил я.

— Ну, хватит веселить публику, — сказала контролёр. — Пошли в милицию. Там составят протокол и сообщат куда надо по всем правилам.

— Никуда не пойду! — сказал я. — Я правду говорю.

— Однако каков хулиган! — крикнул толстяк. — Вырастет, будет бандитом. Определённо…

— Тихо, тихо! — перебил его старик. — Это уже слишком.

— Честное слово, дяденьки, я говорю правду! — закричал я.

Я посмотрел на их лица: на старика, на толстяка, у которого от возбуждения нос покрылся капельками пота, на старуху, которая рассказывала про внуков. Ещё в троллейбусе сидели молодой парень с девушкой — но, по-моему, они ничего не слышали и не видели — и пожилая женщина, похожая на артистку.

Я смотрел на них и думал: ну как объяснишь этим чужим людям, если они ничего не хотят знать! Им что, они придут домой, и всё у них дома в порядке, а наша семья разбросана на два конца.

— Честное слово, я из совхоза. Честное слово! Вот, пожалуйста, у меня есть деньги, я сейчас куплю билет.

— Скажи-ка, три рубля! — пропела старуха. — Не иначе, стащил у родителей.

— Почему обязательно стащил? — сказала женщина, похожая на артистку. — Как вам не стыдно!

— Вы меня не стыдите, — ответила старуха. — Ишь какая! Нацепила шляпку и думает, что умнее всех.

— Тётя, — сказал я, — но вы-то мне верите, что я не безбилетник?

— Конечно, верю, — ответила женщина.

— Ну ладно, — сказала контролёр. — Плати штраф пятьдесят копеек, и делу конец.

Я нехотя подал три рубля. Пятьдесят копеек ни за что ни про что — это было просто возмутительно. Но в милицию я тоже не мог идти, не было у меня времени бороться за справедливость. И потом, легко сказать — в милицию: они там сразу во всём разберутся. Могут сообщить в совхоз или в Артек — и возникнет «международный скандал».

— Возьмите, — сказал я. — Денег мне не жалко, только это несправедливо.

— Ладно, ладно, — ответила контролёр. — Теперь будешь внимательней.

Она взяла у меня три рубля и стала рыться в карманах, чтобы сдать сдачу. В это время троллейбус остановился, и женщина, похожая на артистку, вышла.

Из кабины выскочил водитель, молодой парень, очень похожий на наших совхозных трактористов.

— Граждане, прекратите базар! — крикнул он. — Ну, чего вы ругаетесь?

— Безбилетников возите, — сказал толстяк. — Народную копейку не бережёте.

— Кто здесь безбилетник? — спросил водитель. — Ты?

— Да, — ответил я.

— Штрафуете? — спросил он у контролёра.

— Штрафую, — ответила она.

Он внимательно посмотрел на меня.

Пока я тут ворочался, вскакивал и садился, разорвалась обёртка на вазе. И теперь из обёртки выглядывал чёрный глаз жёлтого петуха.

— Братишке? — спросил водитель.

— Нет, — ответил я. — Отцу.

— Тоже неплохо, — сказал водитель. — Весёлый петушок!

Вдруг он выхватил три рубля из рук контролёра, сунул их мне и подтолкнул к двери. А я, вместо того чтобы бежать, стал упираться. Совсем обалдел.

— Иди, иди, — сказал водитель. — И больше не попадайся. Это пиратство — брать с мальчишки пятьдесят копеек.

— Я на вас акт составлю! — закричала контролёр.

Но тут-то я опомнился и выскочил из троллейбуса.

А троллейбус тронулся. Когда он проезжал мимо меня, я увидел, как толстяк и старуха открывали и закрывали рты. Они были похожи на рыб в аквариуме.

Глава 8

Всё окончилось хорошо, и я даже волноваться стал меньше. Иду, смотрю по сторонам. Неплохой всё же городок Москва. Машин много, это по мне. Придётся попросить отца, чтобы повозил по городу. А то вернусь в совхоз, ребята — ко мне, а я ничего не видел. И тут меня окликнула женщина, та самая, которая защищала в троллейбусе.

— Отпустили?

— Водитель заступился, даже штраф не взяли. Он сказал, это пиратство — брать с меня пятьдесят копеек.

— Я с ним согласна, — сказала женщина. — Если меня когда-нибудь выберут председателем Моссовета, я разрешу всем детям ездить в троллейбусах бесплатно. — Она на минуту задумалась. — Нет, не всем. Тогда они будут целыми днями раскатывать. Отличникам, да, отличникам. Им надо придумать значки, чтобы все знали: вот идёт отличник. И везде ему вход бесплатный: в троллейбус, в метро и даже в научно-популярное кино.

Вот это была идея! Я понял, что передо мной необыкновенная женщина. Здесь надо было действовать решительно.

— Знаете что, — сказал я, — приезжайте к нам в совхоз. Вам там понравится. У нас здорово! Шерстнёв вам руки будет целовать.

— Прости, прости, — сказала она неожиданно басом. — Кто такой Шерстнёв и почему он будет мне целовать руки? Он мне не муж и не жених. Я его имя слышу первый раз.

— Это директор нашего совхоза, — сказал я. — Совсем забыл, что вы его не знаете. У него такая поговорка. Если ему кто-нибудь по душе, он всегда говорит: «Передай ему — приеду, руки у него буду целовать». Ну, это вроде самого большого спасибо.

— Любопытный ваш Шерстнёв.

— Очень. Он у нас придумал закон: каждый, кто уезжает на запад, должен обязательно привезти с собой новенького.

— Ах, вот как! А ты, значит, меня наметил жертвой?

— Вас, — ответил я.

— Мило и неожиданно, — сказала она. — Чем же я тебе понравилась?

— У нас в совхозе нет ни одной такой, как вы.

— Выходит, я вроде ихтиозавра или носорога буду у вас в совхозе? Ты меня будешь демонстрировать в клетке?

— Нет, зачем же, — ответил я. — Вы будете работать. Чем вы занимаетесь?

— Преподаю немецкий язык.

— Шпрехен зи дейч? — обрадовался я.

— Умоляю, больше ни слова! — застонала она. — У тебя варварское произношение.

— Хорошо, — охотно согласился я. — Не буду. У нас в школе с немецким языком очень плохо. Ведь смех и грех, у нас немецкий преподаёт учитель физкультуры. По совместительству. Он служил в армии в Германии и вот преподаёт немецкий язык.

— Ты это серьёзно?

— Да, — тихо ответил я. — Вы же испугались моего произношения. Но я лучший в классе, а другие, они думают, что «презенс» — это прошедшее время… Вспомнить страшно!

— Возмутительно! — сказала женщина. — А что смотрит районо, облоно?

— Не знаю, — сказал я. — Вероятно, они оторвались от народа.

— Ну-ка, ну-ка, дай мне адрес твоего совхоза. Физкультурник преподаёт немецкий язык!

Она вытащила маленькую книжку и записала с моих слов адрес нашего совхоза, моё имя и фамилию.

— Ты не волнуйся, я не буду упоминать твоё имя, чтобы у тебя не было осложнений в школе.

— А я не боюсь, — ответил я. — Я принципиальный.

— Вот как! — сказала женщина. — Интересно, какая будет жизнь, когда вы будете управлять страной?

— Прежде всего у нас будут работать все автоматы с газированной водой — это раз. А то, вы подумайте, из ста автоматов, из которых я хотел напиться воды, восемьдесят пять не работают.

— Правильно, — сказала женщина. — С маленького начинается большое. А собственно, куда ты держишь путь, милый Сева?

— В Артек.

— А сейчас?

— Ищу Хомутовский тупик.

— Э, братец, тебе в другую сторону.

— Знаю, — ответил я. — Только я решил вас немного проводить.

— Отчаянные родители, — сказала женщина. — Такого маленького мальчика пускают гулять по незнакомой Москве.

— У нас в степи заблудиться опаснее, чем здесь, — ответил я. — Тут вон сколько людей, а там пустота. А ночью все эти фонари горят?

— Горят, — сказала она.

— А у нас ночью ни одного фонаря. — Я подумал, что проговорился и теперь уж ни за что не уговорить её приехать к нам в совхоз, и добавил: в степи темнота, а в посёлке лампочки дневного света. — Хотел ещё сказать, что их включают только по большим праздникам, и снова вовремя остановился.

Вообще ведь со взрослыми надо осторожнее: они придирчивы к мелочам. Очень для них важно, чтобы была уютная квартира, и чтобы хорошая постель, и обязательно завтрак и обед по расписанию. У нас, например, был такой случай. Приехал в школу новый учитель, побыл неделю, и след его простыл. Оказывается, он уехал из-за туалета! Школьный туалет у нас на улице, поэтому он уехал.

— А ещё, ещё у нас… — Я никак не мог придумать, чем бы её сразить.

— Не уговаривай, у меня в Москве муж и двое детей, — сказала женщина. — А в министерство я обязательно зайду. До свидания.

— Жалко, что отказываетесь, — сказал я. — У нас бы для всех нашлось дело — и для вашего мужа, и для ваших детей.

Потом мы разошлись. На душе у меня было спокойно. Жалко, конечно, что я не уговорил эту женщину приехать к нам. Это была бы победа, если бы она со всей семьёй прикатила в совхоз; интересно, что тогда про меня сказал бы Шерстнёв?

А у «Богини Саваофы» вот бы вытянулось лицо. А то она считает, что совершила героический поступок, приехав на целину. Самый настоящий героический поступок, ну вроде впрыгнула на ходу в горящий поезд и спасла десять грудных детей, которые вот-вот должны были сгореть в этом пламени.

А тут приезжает целая семья; и никакого геройства в этом не видят… Да, геройство. Как же! У нас в школе три учителя немецкого языка. Одного прислали из Барнаула. Одну привезли трактористы, когда ездили на выставку в Москву. А следом за ней приехал ещё один: как выяснилось, её бывший однокурсник.

Он хотел работать именно в нашей школе, и баста. Директор сначала не соглашался его оставлять, а потом почему-то оставил. Именно он и преподавал физкультуру.

Я успокоил себя, что не очень-то соврал, сказал только наоборот, что у нас физкультурник преподаёт немецкий, а нужно было сказать, что «немец» преподаёт физкультуру. Да ещё такой свирепый: все команды отдаёт по-немецки. «Лёйф!» — кричит он. А я: «Что такое?» Притворяюсь, что не расслышал его команды. А он: «Шприх дейч!» Значит, говори по-немецки. А я: «Вас ист дас?» У меня из-за этого на физкультуре всё не так получается. Он приказывает: «Ложись!», а я стою. Он говорит: «Бегом!», а я иду шагом. Раньше для меня физкультура была отдыхом, а теперь я даже не понимал: не то я на уроке физкультуры, не то на уроке немецкого.

Глава 9

Целых двадцать минут я стоял на углу Хомутовского тупика. Ноги у меня тряслись от страха, и руки тоже тряслись: чуть не уронил вазу. Казалось, стоит мне войти в этот Хомутовский тупик, как я сразу столкнусь с отцом.

Я думал, что буду искать тупик ну хотя бы два часа, а он вот, передо мной: маленькая, совсем не московская улочка в старых домах, изогнутая змейкой. Я помнил адрес на память: дом пятнадцать, квартира шесть.

Сколько раз я представлял, как приду к отцу и скажу: «Ну, хватит! Не знаю там, что у вас с мамой случилось, но тебе пора возвращаться. А то что же получается? На весь наш класс я один без отца. А «Богиня Саваофа» даже крикнула мне: «Безотцовщина!» Как, по-твоему, хорошо это?» — «А за что она тебе это крикнула? Небось нахулиганил?» — спросит он. «Может, и нахулиганил, я не отказываюсь. Приедешь — и разберёшься. Если надо, можешь меня наказать, я не возражаю».

«Эх, — подумал я. — Скандал теперь будет. Наташа, видно, уже спохватилась, и началась паника, а я тут стою, точно присох к месту».

Я вошёл в этот несчастный тупик и стал искать дом пятнадцать. Прошёл раз: нет дома пятнадцать. Прошёл второй раз: снова нет. Дом тринадцать, потом небольшой сквер, а потом сразу дом семнадцать.

В сквере на скамейке сидел старик и читал газету. Я сел рядом. Старик посмотрел на меня, и я сказал просто так, неизвестно кому:

— Странная улица: дом тринадцать, а потом сразу семнадцать.

— М-да… — промычал старик. — Сейчас много странного. Вот, к примеру, я вчера прочёл в журнале, что профессор Чумаков испытал действие лекарства против полиомиелита на себе. Страшная болезнь, при ней ноги отнимаются. Он двойную порцию этой вакцины принял, жизнью рисковал. Вот это странно, удивительно и достойно восхищения. А то, что нет дома пятнадцать, в этом ничего странного нет.

— А по-моему, странно, — сказал я.

— Дом этот снесли, — сказал старик. — Старый был, ветхий. Его построили после наполеоновского пожара. В тысяча восемьсот тринадцатом году! Значит, стукнуло ему сто пятьдесят лет. Его и снесли. Скоро всю нашу улицу снесут, и не будет Хомутовского тупика. А то ведь какое унизительное название придумали: «Хомутовский тупик!» А ты сам где живёшь?

— Далеко, я приезжий, — ответил я.

— Ах, ты приезжий! Для тебя здесь много интересного. Видал, как Москва строится?

— У нас в совхозе тоже строятся.

— Что ты, что ты! Сравнил! — сказал старик. — Масштабы не те.

— А где же все жители дома пятнадцать?

— Переехали в новые дома. Одни — в Измайлово, другие — в Мазилово, третьи — на Ленинские горы.

— А как же теперь быть? — спросил я. — У меня в этом доме жил знакомый. Мне необходимо его повидать.

— Очень просто, — ответил старик. — Выйдешь на большую улицу, найдёшь справочное бюро и узнаешь.

Я вышел на большую улицу и нашёл справочное. Перед окошком справочного стояла женщина, и в справочном сидела женщина. Они разговаривали на посторонние темы, это было сразу ясно. У нас в совхозе женщины тоже любили поговорить, но они всегда говорили о важных делах: о том, какой намечается урожай, о своих детях, о новых людях в совхозе, о том, чей муж хороший, а чей плохой. А эти разговаривали о танцах — чего только не придумают москвичи! — про какое-то «па-де-де» и про какую-то «польку через ножку». Ну прямо как наши девчонки.

Мне надоело их слушать, я спешил, а они — «па-де-де», и я сказал:

— Скоро у вас кончится перерыв?

Они замолчали, и та, что стояла рядом со мной, сказала: «Извините», и мелким-мелким шагом, как-то смешно ставя ноги, почти побежала по тротуару. А та, что сидела в справочном, посмотрела на меня, как «Богиня Саваофа», поджала губы и прищурила глаза, выпустила в меня электрический заряд силой в несколько ампер.

Я сказал ей, что мне надо, и она начала приставать: где он родился, когда родился, где жил последнее время. В общем, ясно, что нарочно придиралась. Хотела отомстить, что прервал разговор. Смешно, когда люди злятся, а тебе хоть бы что.

— Ах, какая персона! — сказала она. — Персона грата без пяти минут.

Я не знал, что такое персона грата, но на всякий случай сказал:

— А вы меня не оскорбляйте.

— Если не знаешь, что значит «персона грата», лучше помолчи, — сказала она.

— Я спешу. — И добавил: — Я приезжий.

— Ну и что же? Это не даёт тебе права врываться в чужой разговор. Все спешат. И, между прочим, у каждого человека есть своя жизнь. Об этом всегда надо помнить. Женщина, которую ты сейчас прогнал, да, да, прогнал, я не боюсь резких слов, — нежнейшее существо, героиня! Она была балериной, и какой!

— Я не хотел её обидеть, — сказал я. — Просто у меня сегодня тяжёлый день.

— Вот-вот, я же говорю, ты эгоист! В первую очередь думаешь о себе. Она сняла трубку телефона и стала передавать всё об отце: и фамилию, и когда родился, и где жил последнее время. Выходит, она ко мне не придиралась, когда всё выспрашивала. Потом она подняла глаза, в них не было уже никаких электрических зарядов, и сказала: — Придёшь через двадцать минут.

Я отошёл в сторону и подумал: «Неплохо бы сейчас догнать балерину и вернуть её обратно. Пусть себе поговорят ещё немного, раз у них свободное время, раз им так интересно разговаривать про свои танцы». Потом посмотрел на толпы людей, шагающих по тротуару, и понял, что мне уже никогда её не найти. Стало как-то не по себе. Появился перед тобой человек и пропал. Ты его больше никогда не увидишь, и он, может быть, тебя не запомнил. А ты его запомнил, и тебе неприятно, что ты с ним плохо обошёлся.

Да, хорошо бы найти балерину, но разве в этой толпе кого-нибудь разыщешь? Здесь люди перед тобой пролетают, как падающие звёзды в небе. Мелькнут и пропадут навсегда. И мне вдруг стало не по себе. Показалось, что никогда не найти в этом чужом и громадном городе отца. Наскочил на меня страх. Вернуться бы к ребятам, и сразу всё стало бы просто и легко, и через какие-нибудь шесть часов я сидел бы в поезде и катил в Артек.

Ну нет, этого сделать я не мог, хоть убей, хоть разорви на мелкие кусочки, чтобы я отступил от своего. Вспомнил мать, вспомнил длинные зимние вечера, когда мы сидели вдвоём и она вдруг просто переставала разговаривать. Думала о чём-то своём и не разговаривала. А я тогда изо всех сил старался её развлечь и выдумывал для неё смешные истории и выполнял в одну секунду её приказы.

Решил вернуться к старику на сквер. Но старика уже не было. На самом краешке скамейки спиной ко мне сидела девушка. Я поставил вазу на скамейку и сел рядом.

— Здесь был старик, — сказал я. — Вы не видели, куда он ушёл?

— Не видела. — Она явно была не расположена к разговору.

— Жалко, — сказал я. — Интересный человек. Я хотел его к нам на целину пригласить.

— А ты что, с целины?

— Да. Из совхоза «Новый». У нас знаете какой совхоз? Лучший в республике. Нет, пожалуй, первый во всём Советском Союзе.

— Так уж и первый? — не поверила девушка.

— Конечно, первый. Вот я сегодня ехал в троллейбусе, и меня контролёр хотел отвести в милицию за то, что я был без билета. А почему я был без билета? Потому что у нас автобусы бесплатные. По привычке не взял билет.

— А что ещё удивительного в вашем совхозе?

— Разве всё сразу вспомнишь, — сказал я, а сам потихоньку, незаметно скосил на неё глаза: надо было решить, стоит ли на неё тратить порох. — Вы не немка?

— Почему немка? — удивилась девушка.

— Нет, я понимаю, что вы русская, но вы не учительница немецкого языка?

— Я врач, — сказала девушка.

— Вот здорово! — закричал я. — Нам знаете как врачи нужны? Позарез! — Неплохо бы её уговорить, очень неплохо. — У нас женщины нарасхват, сказал я. — Только приедут, сразу замуж выходят. Мужчин у нас много: трактористы, строители.

— А мне на мужчин наплевать.

— Каждую субботу в клубе танцы, — продолжал я. — Под радиолу.

Нет, танцы на неё тоже не подействовали. Удивительно, до чего трудно угодить человеку: одному подавай одно, другому совсем другое. Одни девчонки дня прожить не могут без танцев, прямо млеют от музыки, а другие презирают.

— Самое главное, — сказал я, — работать там, где ты нужен людям.

— Ты просто агитатор, — сказала девушка.

— Это не я, это наш директор так говорит. Он вам руки будет целовать, когда приедете.

— Куда это ты собралась ехать? — услышал я незнакомый голос.

Позади скамейки стоял мужчина. Молодой, высокий, ну прямо артист или спортсмен. Нетрудно было догадаться, кто это. Здесь уж ничего не скажешь, здесь надо молчать.

— Уезжаю в совхоз на целину, — сказала девушка.

— Ну, брось сердиться, — сказал мужчина. — Я взял билеты в кино.

— Пойдёшь один, — ответила девушка. — А мне надо собираться в дорогу.

Я подумал, что она шутит, но посмотрел ей в лицо и увидел, что она совсем не шутит. Глаза у неё вдруг стали узкие и злые. Не люблю я, когда люди ссорятся. Конечно, приятно, если бы она поехала к нам в совхоз: и Шерстнёв был бы рад, и все бы на каждом углу говорили, что Севка Щеглов привёз «врачиху», но всё равно я не любил, когда ссорились.

— А знаете что, — предложил я мужчине, — поезжайте вы к нам тоже. У нас для всех найдётся работа.

Он резко повернулся в мою сторону:

— Слушай, не лезь не в своё дело. И вообще катись отсюда подальше, пока не схватил по шее!

Я повернулся и пошёл. Потом вспомнил, что забыл вазу, и вернулся. Спокойно подошёл, взял вазу. Нарочно медленно так её брал, чтобы он не думал, что я испугался.

Плевать мне было на его угрозы — подумаешь, по шее! Легче всего дать другому по шее, если у тебя такой рост и такие длинные руки. Это не большая хитрость. Но только мне было обидно: думал, что девушка заступится за меня, а она даже бровью не повела. Не понимаю я таких людей, просто не понимаю. Хорошо, что она не приедет к нам в совхоз. Вот если бы меня кто-нибудь так обидел при Шерстнёве, он бы в обиду меня не дал.

Взял вазу и пошёл, потихоньку так пошёл. Думал, ну вдруг она окликнет меня и скажет: «Прости, парень, за грубость». Но никто меня не окликнул. На углу я оглянулся. Они уходили в противоположном направлении. И разговаривали и даже смеялись.

Я подождал, пока они отошли подальше, и крикнул:

— Мы ещё с вами встретимся… Вот я приведу отца…

Эх, жалко, что я не знал его имя, а то бы ославил на всю страну. Везде бы рассказывал, какой он «герой». Размахался руками. Потом я начал представлять себе, как встречу отца, пойду с ним гулять и случайно приведу сюда, а на этой скамейке будут сидеть и чирикать эти двое. Тогда-то он сразу станет повежливее: увидит отца и спрячет свои длинные руки. А я скажу: «Не трогай его, отец, видишь, у него губы дрожат от страха».

Самое главное — найти отца. Это было самое-самое главное. Тогда бы я успокоился, а то сейчас я совсем растерялся. Может быть, если бы я был девчонкой, я бы даже заплакал.

Глава 10

Прямо на меня из-за угла выскочила «Волга». Неизвестно, как я очутился на середине улицы. Я прыгнул в сторону, и машина повернула в ту же сторону. А в следующий момент она ударилась крылом о столб. Из машины выскочил шофёр и стал кричать диким голосом, что мне нужно оторвать уши, выпороть ремнём, обзывал дураком. Кричал, что из-за таких, как я, честные люди могут угодить в тюрьму.

Ну что он так кричит, точно я нарочно прыгнул под машину?

Вокруг нас собралась небольшая толпа. Только что во всём переулке не было ни одного человека, а тут, на тебе, уже стояла толпа.

Шофёр влез в машину и завёл мотор, а я потихоньку пошёл дальше. Честно говоря, я не прочь был пуститься бежать, чтобы поскорее скрыться из этого несчастного тупика. Но я боялся, что они тогда подумают, что я струсил.

И вдруг слышу — меня нагоняет машина. А я иду своей дорогой, делаю вид, что всё это ко мне не имеет никакого отношения. Губами шевелю, вроде песенку пою. А машина медленно едет рядом. Шофёр опустил боковое стекло и высунул голову.

— Ну, хватит притворяться! — У него было большое мрачное лицо и громкий голос. — Лучше полюбуйся на свою работёнку.

Я посмотрел: на переднем крыле была сильная вмятина. Краска в этом месте облупилась, и виднелось ржавое железо.

— Три годика проездил без единой аварии, — сказал шофёр. — А теперь влип. На двадцатку ты меня нагрел.

Я молча шёл рядом, от машины ведь не убежишь.

Наконец он отстал от меня, остановился, вылез из машины и стал снова рассматривать вмятину на крыле. А я пошёл дальше.

— Эй, малый! — крикнул шофёр. — Постой!

Я пошёл быстрее. Слышу, он догоняет меня. Тогда я припустил бегом, но не прошло и десяти секунд, как он схватил меня за шиворот.

— Легко ты решил отделаться! — крикнул он. — Я тебе покажу, я тебя проучу!

— Не имеете права! — крикнул я. Это было унизительно, он тащил меня за шиворот, точно я какой-то бандит.

— Ничего, ничего. Сейчас подъедем к твоим родителям, с них я получу денежки. — Он втолкнул меня в машину. — Где живёшь? — спросил он. — И не вздумай врать, а то я сейчас включу счётчик, и мы покатим за твой счёт. Ему понравилась эта идея, и он даже издал звук, что-то вроде смеха. — Ты тогда можешь весь день петлять, а домой меня приведёшь.

— Я живу не в Москве, — сказал я.

— А где же?

— На целине, в Алтайском крае.

— Ври, ври, да не завирай. Ишь, хитрая бестия, как ловко вывернулся. На патриотизме хочешь сыграть: целинник, хлебопашец, наш кормилец, мол, придётся тебе, дорогой дядя, меня простить.

— Честное слово, — сказал я. — Честное пионерское под салютом.

— Под салютом, говоришь? А что же ты делаешь в Москве, с кем ты приехал?

— Я проездом, еду в Артек.

— В Артек?

— Да. Знаете? Всесоюзный пионерский лагерь Артек.

— Я-то знаю, — ответил он. — Что же, ты едешь в Артек один?

— Нет, у нас целый отряд. И вожатая Наташа. Уезжаем в десять часов вечера, — сказал я. — А сейчас иду по личным делам.

Мы помолчали.

— Да, выходит, все же ты нагрел меня на двадцатку.

— У меня только три рубля. — Я вытащил три рубля и показал ему.

— Ну что ж, давай твои три рубля. — Он взял у меня деньги и положил в карман. — А теперь вываливайся и считай, что легко отделался.

Я открыл дверцу машины, взял вазу и вылез. Что теперь делать, неизвестно. Денег ни копейки, а мне надо доехать до новой квартиры отца, а потом добраться до Курского вокзала.

Нечего сказать, распорядился я деньгами: два рубля вбухал в вазу, а три рубля забрал шофёр. А ещё директор школы говорил: «Счастливый Щеглов!» Со стороны все счастливые. А где он, этот счастливый Щеглов, что-то его не видно. Может быть, наш директор счастливее меня, хотя он и оторвался от народа. Ему что, научится запоминать фамилии, и дело в шляпе. А мне теперь просто неизвестно, что делать.

Не успел я дойти до конца переулка, как шофёр снова догнал меня.

— Эй, путешественник, как там тебя? — крикнул он.

— Севка.

— Ну, так вот, Севка, три рубля маловато. У меня семья, детишки, им на лето надо дачу снимать.

— У меня больше нет. — Видно, он был здоровый жадюга. Ну конечно, я виноват, но я ему честно сказал, что у меня нет больше денег, а он не верит. — Вот только эта ваза. — Я показал ему на вазу.

— Ваза ничего. — Он посмотрел на моих петухов. Взял в руки и повертел: сначала на одного петуха посмотрел, потом на другого. — Для ребятишек ничего.

— Я не могу вам её отдать, — сказал я. — Везу в подарок одному человеку. — Взял вазу за край и потянул к себе. Он всё ещё не выпускал её из рук.

— Какому человеку? — спросил он.

— Чужому, просили передать, — ответил я.

Не хватало только, чтобы я приехал к отцу на этой разбитой машине.

— Вот что. — Он выпустил вазу из рук. — Садись-ка в машину. Поедем в гараж, там ты всё чин чином расскажешь нашему завгару, и он — официальное письмецо твоим родителям. А они нам — денежки.

— Пожалуйста, — сказал я. — Готов поехать к вашему завгару. Мне только надо выйти на углу, чтобы взять адрес в справочном.

Шофёр подозрительно посмотрел на меня, но на углу остановился.

— Вазу оставь, — сказал он.

Я ничего ему не ответил, раз он так унижается и трясётся из-за этих несчастных денег. Если бы у меня сейчас были деньги, к примеру сто рублей, я бы ему сразу отдал. Я бы ему тысячу рублей отдал, пусть радуется. И я стал думать, как я заработаю много-много денег и всё буду присылать, присылать ему эти деньги, пока он сам не откажется от них.

Подошёл к справочному и постучал в окошко.

— Вот твоя справка, — сказала женщина из справочного. У неё в руке была полоска бумаги. — Плати пять копеек.

Это для меня было как взрыв атомной бомбы. Она держала в руках тоненькую, почти папиросную бумажку с адресом моего отца, но я не мог её получить. У меня не было пяти копеек. Какие-то несчастные пять копеек, одна круглая монета, а где её взять?

— У меня нет денег, — сказал я.

— А зачем жы ты заказывал справку? — спросила она.

Я мог бы ей сказать, что у меня были деньги, когда я заказывал справку, а за эти двадцать минут я остался без денег. Мог бы рассказать про шофёра и про свои три рубля, но мне надоело унижаться и просить. Я стоял и молчал, понимал, что она сейчас разорвёт мою справку, а всё равно молчал.

— Возьми, — сказала она и протянула справку. — На проспект Вернадского надо ехать на метро до станции «Университет».

…На бумажке было написано: «Щеглов Михаил Иванович, 1930 года, проспект Вернадского, 16, подъезд 8, кв. 185». Я спрятал бумажку с адресом и вернулся в машину. Там уже сидел какой-то мужчина.

— Теряю из-за тебя время, — сказал шофёр.

Он крутнул ручку счётчика, машина тронулась, на счётчике стали быстро меняться цифры.

Все молчали. Я видел в шофёрское зеркальце лицо мужчины. Он надел большие роговые очки, достал из толстого портфеля газету и стал читать.

— Придётся ехать переулками, — сказал шофёр. — А то милиционер может задержать за аварийный вид. Всё из-за этого героя.

Мужчина оторвался от газеты. Теперь я увидел, что он читал газету «Советский спорт».