Шурале

Интересные факты:

- заманивает людей в лесную глушь

- обожает играть в щекотку

- умеет превращаться в сову

- боится воды и огня

- слишком доверчив

Внешность и характер

В сказках и легендах народов Урало-Поволжья нередко упоминается шурале. Что же из себя представляет этот загадочный персонаж? Слово "шурале" в языковой культуре татар, марийцев и башкир восходит к лексеме "шур", которая переводится как "страшилище, чудовище". Необычное прозвище используют для обозначения мифического существа, живущего в лесу и наводящего ужас на путников. В образе шурале гармонично сочетаются черты греческого сатира и русского лешего — это дух леса, воплощённый в антропоморфном облике. Он символизирует тёмную и непознанную сторону природы, представляющую опасность для людей.

Внешне персонаж напоминает бородатого нагого человека, обросшего шерстью. У него непропорциональное и уродливое телосложение — низкий рост, сгорбленная спина, непомерно длинные руки и ноги. Недобрые огоньки в глазах и рог на лбу намекают на демоническое происхождение существа, а удлинённые сучковатые пальцы внушают страх — с их помощью шурале может любого защекотать до смерти! Лесное чудище умеет превращаться в сову, поскольку в таком виде удобнее наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным.

Обладая смешливым и озорным характером, персонаж частенько передразнивает людей, откликаясь им звонким эхом. Шурале ловок, лукав и известен своей вороватостью. Если подвернулась возможность украсть у кого-нибудь лошадку, он непременно провернёт это дельце и похвастается собратьям. Им же и пожалуется в случае неудачи, ведь шурале живут не поодиночке, а дружными семьями.

Взаимодействие с людьми

Одинокому путнику, пробирающемуся сквозь лесную чащу, встреча с шурале не сулит хорошего — проказник не упустит случая подшутить над человеком. Ради развлечения он заманивает людей в непролазные дебри и оставляет там скитаться, а то и вовсе лишает их жизни, уводя в трясину или играя в щекотку. Однако не всё так безнадёжно: если не поддаваться панике и проявить смекалку, можно перехитрить лесного духа. В татарском фольклоре распространён сюжет о дровосеке, который согласился поиграть с шурале и, пользуясь наивностью озорника, защемил ему пальцы бревном. Уходя, парень сказал лешему, что его зовут Былтыр. В переводе с татарского это имя означало "в прошлом году". Когда шурале пожаловался соплеменникам на своего обидчика, те не поняли, о чём идёт речь и высмеяли пострадавшего.

Если обмануть лесную нечисть не получается, путнику стоит осмотреться — нет ли поблизости водоёма. По неведомой причине шурале боятся воды и стараются избегать нахождения рядом с реками, озёрами и ручьями. Также они остерегаются огня, являющегося причиной лесных пожаров. Человек может спастись от преследователя, перепрыгнув через ручеек или разведя костёр. В некоторых сюжетах людям помогают светлые силы — например, молитвы муллы вызволяют старика из глухомани, куда его завлёк коварный шурале.

Герои сказок не только обводят антагониста вокруг пальца, но даже могут его поймать, ловко сыграв на слабостях персонажа. Так, хозяин конюшни, из которой проказник угонял лошадей, придумал хитрый план. Он намазал спину лошадки смолой и дождался очередного визита воришки. Сеанс верховой езды закончился для лешего печально — он намертво прилип и не смог освободиться. Тут-то его и поймали!

Шурале в авторской интерпретации

Таинственный образ лесного духа издавна завораживал литераторов. Наиболее яркое воплощение он получил в произведении Габдуллы Тукая "Шурале", созданном в 1907 году. Татарский поэт положил в основу стихотворения народную сказку о встрече лешего с джигитом-дровосеком.

Изображая шурале, автор подчеркивает его инфернальную жуть, вызывающую содрогание даже у смельчака — чёрные впадины глаз, скрюченное тело, тонкие и проворные пальцы с острыми когтями. Так бы и пропал джигит, не сумей он совладать со страхом и взглянуть в глаза лесному хозяину! Однако герой показывает нечисти, что напугать его непросто. Тогда шурале вступает с человеком в беседу и говорит, что очень рад нежданному гостю, поскольку скучал в лесу и хотел позабавиться. Мрачный образ антагониста меняется на глазах: в нём проявляются ребяческие черты, которые смешат читателей. Шурале предстаёт игривым, эмоциональным и доверчивым созданием — и хоть читателям сложно поверить в раскаяние нечистой силы, в конце стихотворения его становится немного жаль. Положительный оттенок персонажу придаёт ещё тот факт, что он олицетворяет силы родной природы и являет собой чудо неиссякаемой фантазии народа.

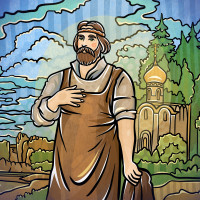

Шурале в изобразительном искусстве

Творение Габдуллы Тукая вдохновило художников на создание необычных картин с мифическим героем. Файзрахман Аминов проиллюстрировал поэму "Шурале", сопроводив каждый поворот сюжета красочными и динамичными рисунками. В них леший предстаёт дремучим, таинственным и угрожающим. Иначе воспринимаются иллюстрации Баки Урманчева — художник изображает шурале не мистическим монстром, а забавным и милым существом, живущим в гармонии с окружающим миром. Татарский скульптор и живописец Ахсан Фатхутдинов посвятил шурале множество работ, представляя его добрым духом и великим хранителем природы. Лесной хозяин, запечатленный на фоне лунной ночи, вызывает у зрителей сочувствие — ведь он бессилен перед неумолимо наступающей цивилизацией, истребляющей всё живое и прекрасное.