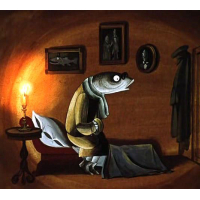

Чижиково горе

Михаил Салтыков-Щедрин

Канарейку за чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине «Забава и дело» купили новенькую кирку; за пастора ученый снегирь был; скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полициймейстер отряд копчиков прислал. Чуть не со всего леса птицы слетелись на молодых поглазеть, да и почтенных гостей нашлось довольно. У чижа был шафером зяблик, у канарейки — соловей. Сам ястреб к невесте в посаженые отцы набивался, но родители, под благовидным предлогом, от этой чести уклонились и пригласили глухого тетерева, того самого, который еще при царе Горохе, во внимание к дряхлости и потере памяти, в сенат посажен был.

И молодые, и родители, и поезжане — все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал; канарейка перебирала носиком перышки; родители думали: «Ну, слава богу, одну дочку сбыли!» А поезжане мечтали о той горе конопляного семени, маринованных комаров, варенных в сахаре мух и проч., которую им предстояло уничтожить на новоселье у чижика.

Только ворона-вещунья без пути каркала: «Не будет проку от этого брака! не будет! не будет! не будет!»

Хотя между людьми ворона и слывет глупою, однако птицы отлично знают, что ежели она каркает, то, значит, есть у нее на то основание. И точно: едва раздалось воронье карканье, как кукушка первая прокуковала: «Ку-ку! как бы и в самом деле по-вещуньиному не сбылось!» А за нею следом в том же смысле свистнули: синичка, горихвостка, пеночка…

И все начали всматриваться в молодых, начали припоминать. Обратились к интимной истории этих двух существ, за минуту перед тем связавших друг друга неразрывными узами; вспомнили их наклонности, вкусы, привычки. И, как и водится, в результате вышла картина.

Чижик был малый простодушный и добрый, имел три характеристические особенности: неприхотливость, аккуратность и домовитость. Сверх того, он был и немолод, хотя надежда, что, в случае чего, он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он служил в интендантском ведомстве, дослужился там до майорского чина и там же образовал свой ум и сердце. Взяток он не брал (царство хищения кончилось), однако нелицеприятными действиями успел-таки скопить капиталец. Однажды ему удалось приобрести, по случаю, хорошую партию канареечного семени, и вот тогда-то в голове у него блеснула мысль: «Женюсь на канарейке и буду жену и детей канареечным семенем кормить!» Отца и матери он, еще слетком будучи, лишился, наследства никакого не получил, а потому охотно выставлял на вид, что солидным своим положением в обществе обязан единственно самому себе. Даже ведерко с водой он выучился таскать самоучкою.

Таков был умственный и нравственный облик новобрачного. Особенных поводов для симпатий он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения — это был обыватель, какого лучше не надо.

В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного или блестящего; напротив, вся его фигура поражала несомненною будничностью и заурядностью. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза враскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные: либо интендантский анекдот расскажет, либо похвастается, что, как бы дешево ни просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает, а ежели время терпит, то и пешком дойдет.

— И вот, благодарение богу, — обыкновенно заканчивал он, — не только себя могу прокормить, но и семью-с.

Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои силки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его «интендантскою холерою» и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им: «Ресте!» [останьтесь! (от фр. restez)] И он не только не оскорблялся этими девичьими поступками, но даже успокоивал родителей, говоря:

— Ничего-с, я привык-с. Это в них девичье-с. Когда я в интендантском ведомстве служил, так одна трясогузочка была-с. Ну, такая, доложу вам, — отдай все, да и мало! И тоже на первых порах: «Хи-хи» да «ха-ха!» Я ей говорю: «Познакомимтесь, мамзель!», а она: «Ах, нет, вы противный!» Словом сказать, я за ней, она — от меня! Туда-сюда… настиг-с! И что же-с: впоследствии даже хвалила!

— Так вот вы, Иван Иванович, какой! — шутили родители, — чего доброго, детей у вас на стороне нет ли?

— Наверное сказать не могу, но поручиться не смею-с. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнил-с. Вообще я насчет этого так полагаю: излишеств допускать не следует, но в пропорцию отчего же себе удовольствие не предоставить! Я и от водки не отказываюсь, пью-с; но не без просыпу-с, а, как в песне поется, «по этой причине-с».

В последнее время он службу оставил. «Сыт-с». Прихоти у него были небольшие, да и капиталец, который ему бог на службе послал, он крепко зажал. Следовательно, одних казенных процентов ему за глаза довольно; а ежели он свой капитал взаймы под вторые закладные раздаст, так и деваться с деньгами будет некуда-с.

— Одежа у меня даровая, богом предназначенная, — говорил он, — ем я тоже не покупное, а богом предназначенное; а ежели удовольствие себе захочу доставить, так и это дорогого не стоит: спою песню — вот и прав-с! Следственно, покуда есть на свете мухи, пауки, червяки и другая подобная снедь и покуда я в силах ловить, я обеспечен-с. Ежели же силы меня оставят, тогда придется помереть. Что же такое-с! И с прочими птицами завсегда так бывает-с!

Но ежели и на службе он ни о чем с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, двуспальной кровати и других идеалах семейного счастья, выработавшихся в интендантском ведомстве («Что такое бессемейный чиж? — рассуждал он, — медицинский термин, и больше ничего-с!»), то, по выходе в отставку, эта мысль начала угнетать его с каждым днем все больше и больше. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры (все это он при отставке «в воздаяние» получил) и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха.

В первый раз в жизни восторг овладел его сердцем, в первый раз в жизни он пропел «По улице мостовой» — и не сфальшивил! Страсть к красавице канарейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь приданое.

А это было, пожалуй, нелишним, потому что невеста была барышня светская и образованная. Любила пожеманиться, принарядиться, пела «Si vous n’avez rien a me dire» [«Если вам нечего мне сказать»], играла на органчике «Le Ruisseau» [«Ручеек»] и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Может быть, она и добрая была, да некогда ей было об этом подумать. То новые фасоны из магазина привезут, то юнкера к братцу в гости прилетят. Так, промеж дел, доброты своей и не рассмотрела.

— Барышня! можно у вас ножку поцеловать? — приставали к ней юнкера.

— Ах, какие вы… ну, целуйте!

Только и всего.

И родители у нее были светские, и тоже без гостей скучали. Папаша в Канареечной губернии Пять трехлетий предводителем прослужил, четыре наследства спустил, с год тому назад последнее выкупное свидетельство проел, а теперь жил финансовыми операциями и до того изловчился, что от извозчиков чрез проходные ворота улепетывал. Что касается до мамаши, то она как смолоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась. Прыгала с жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писаные пряники ела, а павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал. В этом же духе она и старшенькую дочь свою воспитала.

— Я мою девочку на высшие курсы не посылаю, — сказала она чижику, когда он посватался, — по-моему, умела бы девушка по-французски, да с жердочки на жердочку прыгать, да одеться к лицу, да гостей занять — вот и все, что для счастья женщины нужно!

— И хорошо сделали, сударыня, что девицу вашу в страхе божием воспитали, — согласился чижик. — Мужескому полу, действительно, необходимо географию знать, потому что, не ровен час, начальство приказывает лететь, а куда — неизвестно! А девицу всякий кавалер с удовольствием проводит. Лишь бы не заблудиться-с.

— Ах, нет! на этот счет вы можете быть покойны, майор! У меня такая дочка умница, что ежели даже с уланом в дремучий лес попадет, то и тогда вот ни с эстолько себя не повредит.

— Дай бог-с.

Кроме этих трех личностей, в семье была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорее на новорожденного галчонка, чем на канарейку (так ее и по имени звали: Галочка (Галина), а старшую дочь звали Прозерпиночкой), похожа была и потому домашние смотрели на нее, как на Сандрильону. Но она была девушка добрая, преданная семье и бодрая, и, несмотря на то, что ею, как горничной, помыкали и каждым куском попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьев. Об одном только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяют ей на высшие курсы ходить. Что касается братьев, то старший служил юнкером в уланском полку и никак не мог сдать экзамен из закона божия, а младший ходил в гимназию и не понимал, зачем начальству понадобилось, чтобы он греческий язык знал.

— Ну, на кой мне, маменька, черт этот остолопий язык? — жаловался он мамаше своей. — Ну, латинский — это я еще понимаю. «Mons, parturiens mus…» [гора, родившая мышь (лат.)] mus, muris… mons, mentis… parturio, parturivi, parturire… допустим! Рецепт написать, цитату в передовую статью подпустить — готово! Но греческий… ну, зачем, спрашиваю я вас, мне греческий язык!

— Может быть, для поведения? — догадывалась мать.

— Ах, маменька!

Целый день в этом доме шла суматоха и хлебосольство, целый день гости. С жердочки на жердочку прыгают, на органчике играют, песни поют. Канареечное семя, цитварное, хлеб в молоке моченный, яичные желтки протертые — со стола не сходят, а между тем в мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Перевертывается старый кенарь, словно вьюн на сковороде, придумывая, как ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и делает, что по приятелям летает; одному скажет, что у него тетка на днях померла, так надо денег, чтобы наследство получить; другому скажет, что у него в занадельной земле каменный уголь проявился, а достать его без капитала нельзя; третьему просто-напросто объявит, что деньги до зарезу нужны. А иногда подойдет к кому-нибудь из гостей-юнкеров и скажет: «Нет ли у вас, молодой человек, двугривенного? я вам завтра с благодарностью отдам». И давали. Но зато и жуировали. Прилетят уланы-юнкера, прижмут Прозерпиночку к уголку и крутят усы. А бедная Галочка видит, какой опасности сестрица подвергается, и заливается-плачет.

Такова была семья, в которую вознамерился вступить чижик. Все соседи знали, что старый кенарь дотла прогорел, что старую канарейку на днях еще видели, как она в кустах с дроздом-ростовщиком шушукалась, что сама Прозерпиночка, под предлогом уроков пения, к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла… Но чижик словно ослеп и оглох. Заручившись родительским согласием, он восторженно перелетал с дерева на дерево, подстерегая, как его красотка невеста в корытце купается, и когда успевал подстеречь, то пел. Пел фальшиво и неистово, но — увы! — это был единственно доступный для него способ возблагодарить творца за оказанные ему в сей жизни благодеяния.

— Чувствую и знаю, — пел он, — что не по чину мне милость сия, но потщусь заслужить оную в будущем!

Впрочем, к чести Прозерпиночки надо сказать, что она, будучи невестой, нимало не скрывала от чижика своего равнодушия. Когда родители объявили ей, что майор сделал ей честь и что они уже заранее изъявили согласие, она тут же залилась звонким смехом и сказала:

— Ах, maman, посмотрите, какой он уморительный!

И затем, когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они поближе друг друга узнали, у них, вместо комплиментов, завязался довольно-таки откровенный разговор.

— Вы скупой? — спросила его Прозерпиночка.

— Я не скуп, а бережлив-с, — ответил чижик. — Я так полагаю: зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить-с.

Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но — увы! — поступок этот не только не тронул Прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости.

— Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще… вот так! Ха-ха! Что же вы дома едите? гадость какую-нибудь?

— Сам я ем пищу, богом предназначенную. Простую, но здоровую. А для вас я канареечное семя предоставлю-с.

— Ах, нет, я салат больше люблю!

— И салатцу достать не диковинка-с. Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с. Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю!

— Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали… подарите-ка! а?

— С превеликим моим удовольствием-с. Сегодня же пауку закажу, чтобы завтра чуть свет были готовы.

— Да, но ведь такие манжетки дороги…

— Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне ужо паук за деньгами, а я его съем-с. Вот мы и будем квиты.

— Ха-ха! какой вы уморительный!

Так и пошло у них: нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка», — «уморительный», и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. С женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними.

— Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали? — говорила она ему в упор, — что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили?

Он конфузился, но не опровергал; потому что хоть и не заведовал он сухарями, но все-таки был за ним грех: для лошадей сено со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, похуже гнилых сухарей будет, потому что солдат — он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет…

Ах, нехорошо он тогда поступал!

Иногда Прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелки играть, а он, постылый, тут же торчит. Вот и заставят его гореть, да глаза вдобавок завяжут: «Лови!» Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит, — а она с подружками да с юнкерами — в кусты. Выглядывают оттуда и кричат: «Лови, майор, лови!» — покуда он с размаху о сосну грудью не треснется.

На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и от времени до времени даже покрикивала на дочь: «Финиссе!» Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху: «Нет ли у вас, майор, целкового? мы вам завтра с удовольствием отдадим».

Одна только Галочка жалела бедного чижика, и кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство… По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор, лениво шевеля крыльями, возвращался восвояси, Галочка обогнала его.

— Ну, к лицу ли вам такую красотку любить? — сказала она ему. — Женитесь-ка лучше на мне. Я вас вот как покоить буду!

Но он словно одеревенел. Даже не выслушал порядком Галочкиных слов и грубо ответил:

— Кабы я на галке жениться хотел, то галку бы и сватал за себя. А так как я к сестрице вашей присватался, то, стало быть, с ней и круг действия совершить желаю-с.

Впрочем, нельзя сказать, чтоб он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень многое и очень тонко понимал. Но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? — он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил: «Бесповоротно! навсегда!»

И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уже с час назад потухла, когда чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было! дивно! Теплая ночь благоухала; звезды в темной синеве неба, как алмазы, играли; а он, чижик, весь горел! Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг! Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама Прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко… Но в эту самую минуту вдруг мимо чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей; они с гиканьем и свистом гремели песню: «Мальбруг в поход поехал…» Заслышав эти звуки, молодая мгновенно переродилась. В ночном дезабилье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами. Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но — увы! — он скоро убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он ни нудил себя, но чин, в соединении с преклонным возрастом, взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его. Так, в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь.

С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены.

Когда он проснулся, — хотя это было еще очень рано, — Прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка-девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что _барышня_ к мамаше улетела, и будут ли дома кушать, или нет — неизвестно. «Барышня»! — это слово точно кипятком его ошпарило!

Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущею. Птицы еще не проснулись; даже листья на деревьях не трепетали. Но восток уже алел, и майору показалось, что розоперстая Аврора, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном; что ему предстояло выполнить какой-то долг, — весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чижу свойственный, — но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил…

Приступив к всестороннему обсуждению своего положения, он прежде всего слукавил. Или, говоря словами науки, начал рассматривать дело с точки зрения причин, его породивших. По зависящим ли от него причинам он не осуществил своего долга, или по независящим? «Кабы я был этому делу причинен, — говорил он себе, — ну, тогда точно! Хоть голову с меня снимите, ежели я виноват, — слова не скажу! А то никакой с моей стороны причины нет — и на-тко что сделалось!» Но едва он придумал этот изворот, как тотчас же понял тщету его. Есть факты, относительно которых закон причинности не допускается.

Они должны быть осуществлены — _неупустительно_, и никакая логомахия не воссоздаст того, что _должно было быть_ и чего _не было_. Нет для него оправданий! Нет! Ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, ниже коронный суд — никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов: «Срам! срам! срам!»

Он должен был отразить нападение пьяной ватаги; он должен был сделать свое гнездо неприступным, должен был грудью защищать свое право на осуществление «долга», вступить, во имя долга, в кровавый бой… Qu’il mourut! [Пусть умер бы! (фр.)]

— Срам-с! — повторил он автоматически и автоматически же, не снимая мундира, растрепанный, с тощим желудком, полетел _туда_!

Старая канарейка уже проснулась и сидела злая-презлая. Кроме того, что с ее Прозерпиночкой случился такой «срам», ночью прилетела к ней в гости из-за тридевять земель канарейка-кузина и вконец растравила ее своими рассказами. Она тоже выдала свою Милочку замуж за снегиря; но… какая разница! Ах, какая разница!

— Так Милочку муж любит! — говорит гостья, — так любит… C’est tout un poeme! [Это совершенная поэма! (фр.)] Представь себе…

Гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом откидывалась назад, повторяя:

— Но представь себе удивление моей цыпочки!!!

А старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком.

— Ну, дай бог Милочке… дай бог! — шептала она, — а вот мы… Кому счастье, а нам… Твою Милочку муж вон как обрадовал, а у нас… Кого другого, а Прозерпиночку мою, кажется, уж обглодком назвать нельзя… И полненькая, и резвенькая… и щечки, и грудка… И что ж! даже внимания, мерзавец, не обратил!

— Est-ce possible?! [Возможно ли?! (фр.)]

В эту самую минуту явился чижик. И только что хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь, закричала:

— Сорте! Срам, сударь! срам! срам! срам!

А за нею, словно эхо, и кузина повторила:

— Срам! срам! срам!

Оглушенный, он хотел лететь, куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. Он пошел по дорожке, направляясь к своему дуплу и думая скрыть в нем свой срам; но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего «подходящего» в глаза не говорила, а некоторые даже подлетали и поздравляли, но он совершенно ясно видел, что у всех в глазах было написано:

— Срам! срам! срам!

К вечеру, однако же, Прозерпиночка воротилась, но, не сказавши бонжур, прямо пролетела в свое гнездышко.

— Милая! миленькая! ангельчик! — свистнул ей вслед майор, и так жалобно, что чечеточка, хоть и из простого звания птичка, а прослезилась.

Но Прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и чижик слышал только, как она лапками раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку.

— Супруга, богом мне данная! — не свистнул, а как-то взвыл майор и залился слезами.

Но и на этот призыв Прозерпиночка промолчала. Он подошел к ее постельке и склонился над нею; но она уже спала, или, скорее всего, притворялась спящею.

И эту ночь пришлось майору провести в одиночестве. Мундир, конечно, он снял, но брюки снять не решился, чтобы не сконфузить Прозерпиночку. А на Другое утро, как ни рано он проснулся, Прозерпиночки уже не было: опять улетела к родителям.

Майорский мартиролог начался.

В продолжение целого месяца молодая жена ни одним словом с ним не перемолвилась. Каждый вечер прилетала она в чижиково дупло, укладывалась в гнездышке и каждое утро исчезала так таинственно и проворно, что майор никак ее не мог подстеречь. Раза четыре в течение этого времени прилетала она в сопровождении ватаги юнкеров и гимназистов, призывала чечеточку и заказывала ей богатый ужин. Но и она, и ее собутыльники самым наглым образом пили и ели на глазах у чижика и ни разу даже спасибо ему не сказали, точно он был не хозяин своего дупла, а сторож при нем. В женином семействе майора иначе не звали, как «мерзавцем».

— А «мерзавец»-то опять выигрышный билет купил! — сообщала старая канарейка загостившейся кузине.

Или:

— Скоро, кажется, «мерзавец» с ума сойдет. Задумываться начал!

Один старый кенарь (тесть) от времени до времени посещал майора, утешал его и даже обещал высечь Прозерпиночку; но обещания не выполнил, а только выманил у зятя целую уйму двугривенных.

Прошел и еще месяц. Отношения Прозерпиночки к майору несколько изменились, но не к лучшему. Канарейка постепенно вошла в свою роль, обнаглела. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала к чижику свою речь таким тоном, каким должна говорить королева с каким-нибудь безвестным дворцовым истопником.

— Денег надо, — говорила она.

— Сколько-с?

— Не «сколько», а давайте!

Ни сколько, ни на какой предмет — молчок. Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить чижику душу; но может быть, и без умысла, «так». Душа канарейки — потемки, и ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли и где начинается мучительство. Как бы то ни было, чижик не прекословил. Он уходил на минуту в заднее отделение дупла и дрожащими руками выносил оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала в россыпи серебряных пятачков и как-то странно при этом улыбалась, он чувствовал, что у него душу вынимают. Не потому, чтоб он был скуп, а потому, что от природы имел потребность во всякое время знать состояние своей кассы в точности.

Ограбивши мужнину кассу, она улетала, а через час он уже видел и результаты произведенного грабежа. Прозерпиночка, во главе целого косяка улан и светских дам полулегкого поведения, с шумом и песнями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Там устраивался, на чижиков счет, веселый пикник, и вся ватага, вплоть до вечерней зари, кутила, пела, водила хороводы и по временам разлеталась в кусты для отдохновения.

Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу («чуть грудочку себе не расшибла!»), кружилась, пела, смеялась, плакала… Майор смотрел на нее сначала испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце растворилось, что испытаниям его наступил конец, что она сама идет к нему навстречу… идет для того, чтоб упоить его блаженством, блаженством, блаженством без конца! Сладкое и в то же время жгучее волнение овладело всем его существом и пробудило в нем смелость, не всякому интендантскому майору свойственную. В чаду страсти он тихонько подкрался к Прозерпиночке, в ту минуту, когда она, вперивши глаза в темное пространство, стояла у входа, и тихонько стукнул ее носиком в темечко.

— Дурак! — крикнула она ему в упор и, уклонившись от его объятий, порхнула вон из дупла.

Это был с ее стороны очень решительный шаг. До тех пор она улетала днем, теперь — улетела ночью!

На другое утро она, однако, вернулась, но целый день скучала, плакала, нигде места себе найти не могла. А вечером, едва майор засопел, опять улетела.

Так продолжалось целых две недели. Ночью — таинственное исчезновение, днем — истерика, слезы. Майор весь исстрадался, ходил за ней по пятам, держа в носике, на случай дурноты, ведерочко с водой, и слезно убеждал:

— Выкушай водицы! Откройся мне! Ну, не как мужу — увы я этого счастья не заслужил! — а как отцу, как брату. Кто тебя, мою пичужечку, обидел?

— Дурак!!!

Наконец она не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился… ждать без конца. Тяжкое время для него настало, время полного одиночества. Жена бросила; родственники, не предупредивши ни словом, скрылись, — должно быть, и впрямь старый кенарь после тетки наследство получил, — а прочим птицам ему было совестно в глаза смотреть, потому что он все-таки не смыл своего позора, не оправдал себя.

Даже девушка-чечеточка, и та расчету потребовала и где-то на чердаке с воробьем гнездо свила.

До сих пор у него хоть страдания были, страдания жгучие, острые, которые давали ему возможность метаться от боли, проклинать…и надеяться; теперь страдания остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движения, парализировала волю и наполняла будущее безрассветным мраком…

Между тем наступила осень; птицы усиленно захлопотали около гнезд; он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды, или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры; роща обнажилась и тоскливо шумела; ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет, голодный и холодный, просиживал, не смыкаючи очей, у входа своего неухиченного дупла и ждал. Сколько раз хищная сова пролетала мимо, задевая крылом за его дупло! сколько раз заглядывал в дупло кровожадный бурундук! Но, по счастливой случайности, ни сова, ни бурундук

не потревожили его. Очень возможно, что, с точки зрения съедобности, он представлял для хищников уже слишком ничтожную величину; но возможно и то, что хищники знали, какой он был в свое время дельный интендантский офицер, и, не желая лишать отечество его услуг в будущем, щадили…

Понимая, что жизнь его разбита, он невольно обращал свою мысль к прошлому. Все там было так чисто, аккуратно, что сердце вчуже радовалось. Да и не без приятностей-с. Не одни интендантские мероприятия, но, например, трясогузочка-с. Что за шустренькая, аккуратненькая была девушка… точно огурчик! И тоже сначала: «Ах, какой вы уморительный!» Уморительный да уморительный, да вдруг: «Ах, миленький, какая я была глупенькая! сколько задаром времени потеряла!» Жениться бы ему на ней, а он, вместо того, с шестерыми ребятами ее бросил! Или опять: заехал он раз к перепелочке-вдове, которая постоялый двор при дороге держала и просом да гречневой крупой поторговывала. Слово за слово: «Почем просо? крупа почем-с? Чай, скучно вам одним без мужа, сударыня?» — смотрят, ан и огни везде потушили… И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал — и был таков!

Хорошо было тогда, дивно! И чем бесчеловечнее он в ту пору с трясогузками и перепелками поступал, тем больше гордился, тем больше слыхал себе похвал. Все интендантские писаря говорили о нем: «У нас майор лихой… ишь ножками семенит, ишь похаживает — так им, дурам, и надо!»

Ба! да не поступить ли опять в интендантство? — Что же такое! Взял перо, написал просьбу — примут! право, с удовольствием примут!

Но едва появлялась эта мысль, как он уже гнал ее от себя. Не о трясогузках и перепелках он должен думать — нет, не о них! Отныне ему предстоит одно: изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою богом данную жену! Прилетит она, вот увидите, ужо прилетит!

По временам, однако ж, он возмущался. Но не сам собою, а под влиянием наущения неблагонамеренных птиц, которые прилетали к нему попросить денег взаймы. В особенности тлетворно действовал на него в этом смысле дрозд. Он начинал всегда с того, что выражал соболезнование по поводу его одиночества, и затем, переходя от одного соболезнования к другому, очень ловко инсинуировал, что по нынешнему времени и развестись ничего не стоит.

— Нанял аблаката — и дело с концом! — убеждал он, — аблакат тебе все в одночасье свертит. Право, друг, разведись! Что на нее, на шлюху, смотреть!

А кроме дрозда, и зяблик его смущал; но этот был против развода, а советовал в «волостную» прошение подать.

— Много для них чести будет, коли со всякой шлюхой разводиться придется! — говорил он, — ступай прямо в «волостную»; такую ли ей там баню зададут — до новых веников не забудет!

И вот однажды майор поддался искушению. Полетел в Петербург и прямо отъявился к аблакату Балалайкину.

— Хочу от живой жены на другой жениться — орудуй!

— С удовольствием, — ответил Балалайкин, — я сам от четырех живых жен на пятой женат и вот, как видите, даже в арестантских ротах не сиживал!

Но уже по тону, которым Балалайкин эти слова сказал, чижик понял, что проку от его ходатайства ждать нельзя. Заплатив Балалайкину двугривенный (за одно вранье!), он, скрепя сердце, направил свой полет в «волостную», но и тут потерпел неудачу.

— Приведи ее, мы выпорем, — ответили ему совершенно резонно. — А коли будешь и впредь без поличного здешнее место утруждать, мы тебя самого разложим; не посмотрим, что ты майор.

Это был, так сказать, последний проблеск бунтующей плоти. Он воротился домой и окончательно присмирел.

Прошла зима. Полузамерзший, наголодавшийся, чуть живой, чижик вылез из своего дупла и едва-едва долетел до речки. Лед был уже настолько слаб, что в некоторых местах образовались полыньи. К одной из них он приблизился, надеясь чем-нибудь поживиться, какою-нибудь ветошью; но, увидев в воде свое изображение, так и ахнул. За зиму он до того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем как на вешалке. От прежнего аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа; даже шпоры — и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце вернулся он в дупло и сразу утратил веру в более светлое будущее.

Что пользы, ежели он и дождется ее, — какое он сделает ей приветствие? какие представит доказательства супружеской любезно-верной преданности?

И вдруг, в один теплый майский вечер, она воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная и как будто не в себе. Хохолок на головке был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький; даже желтенькое платьице выцвело и посерело. И вся дрожала, не то от холода, не то от стыда. Насилу чижик ее узнал.

— Вот и я пришла! — сказала она.

— Живи! — ответил ей чижик.

Только и разговору промеж них было. О прошлом — молчок, о будущем — ни гугу.

И живут с тех пор друг подле друга в одном дупле, молчат и все о чем-то думают. Может быть, ждут чуда, которое растворит их сердца и наполнит их ликованиями прощения и любви; но, может быть, сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут. Он: «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!» Она: «Ах, заел ты мою молодость, распостылый майор!»

Комментарии